Se não, chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta moço sem ter visto a vida[1]. Afinal: que coisa parecida poderia nos chegar e nos arrastar moço sem ter visto a vida? E ainda outra pergunta: o moço da afirmação funciona compondo a expressão arrastar moço, morrer jovem, ou funciona como vocativo para um suposto ouvinte moço, e essa coisa parecida com a morte nos arrastaria, vida afora, sem ter visto a vida? Que força é essa, parecida com a morte, que nos mata em vida, que nos arrasta sem ver a vida? E o arremate final: essa coisa parecida transforma-se em Aparecida, a madona negra dos trópicos, mãe de Cristo; a coisa parecida transforma-se na Aparecida, no que é evidente. E ainda: Deixemos de coisa, cuidemos da vida: afinal, que coisa o poeta nos convida a deixar para cuidar da vida? Que coisa é essa que nos ocupa e nos impede de cuidar da vida?

Se a colocação de questões constitui valor para obras de arte (e consideramos que constitui), essa canção de Belchior é simplesmente uma obra-prima. O poeta opta por imagens, por elipses, por não completar o discurso: coloca a imagem e nos deixa com sua sensação musical, um pouco à la Caymmi nas suas canções praieiras, que operam mais pela evocação do que pela constituição de discurso coeso, articulado por conectivos que organizem o pensamento. Omitir o conectivo é, talvez, uma das estratégias mais básicas para a construção do discurso poético, que deixa ao encargo do leitor o estabelecimento de relações.

Belchior começa com uma cena, descrita objetivamente e cortada por rasgos subjetivos, plasmando na objetividade da cena o sujeito que dela participa e que constitui o que poderíamos chamar de ponto de vista: assim, se no primeiro verso, no centro da sala (objetivo), diante da mesa, (quem está diante da mesa?), temos a contraposição do objetivo e do subjetivo; no segundo verso: no fundo do prato, comida e tristeza, funde-se o objetivo e o subjetivo; a paisagem transforma-se no espaço construído pela subjetividade humana que a conforma com a força de seus sentimentos e de seu trabalho. Homem e ambiente estão um dentro do outro, dialeticamente implicados. E o resto da estrofe coloca os outros homens em cena, mostrando que o incômodo do sujeito que olha para o prato e vê comida e tristeza (igualar o alimento que dá força à tristeza que nos paralisa é um dos achados poéticos mais significativos da canção) manifesta-se também na sua relação com outros homens (sua família), que se desentendem quase fatalmente no instante em que falam. Os homens, na sanha eterna da comunicação e da construção da coletividade pela troca e pela sociabilidade, fatalmente se desentendem: e aí é só comida e tristeza.

Diante de tudo isso, a reação do sujeito, sentado diante da mesa, é apenas uma: medo, medo, medo − medo. O jovem (que está aqui na posição de filho) sente medo: mas medo de quê? Da comunicação que não se realiza e que impede a construção de uma cena harmoniosa entre os homens, que não realiza o ideal da sociabilidade e da construção de um mundo que seja de fato lar para a subjetividade? Será essa coisa, essa impossibilidade da construção harmoniosa da vida social, mesmo em seu núcleo mais inicial, a coisa parecida que vem e nos arrasta pela vida sem ver a vida propriamente? As estrofes seguintes parecem responder positivamente a essas questões.

Diante da cena que lhe traz a impossibilidade da comunicação (que é, no fim, a impossibilidade social), o sujeito chega à conclusão geral sobre os homens: cada um guarda mais o seu segredo. O homem eternamente solitário, mesmo entre os seus, vendo no fundo do prato comida e tristeza. A sua mão fechada. Sua boca aberta. O peito deserto. A sua mão parada. Lacrada e selada: molhada de medo. A mão molhada de medo. (Note-se, mais uma vez, a elipse do verbo construindo um entrelaçamento de sensações e objetos, compondo quase uma pintura com as frases). Que mão é essa que está agora molhada de medo? É a mão do jovem diante de suas inquietações, diante do momento (in)familiar em que ele não mais se vê como sujeito integrado àquela primeira coletividade, mas será também a mão de Pilatos, molhada de medo. A mão daquele que condena Cristo à morte e, cioso da responsabilidade de seu ato, previsto e advertido por sua esposa, lava as mãos das consequências de seu ato. A mão de Pilatos, molhada de medo. A mão do jovem que clama ao universo religioso, ao deus de sua família: e a mão do poderoso, molhada ela também de medo. Todos molhados de medo, todos entregues ao mesmo destino da impossibilidade da comunicação.

E volta então a cena, objetivamente apresentada, cortada por na hora do almoço, como se o momento da refeição, a formalidade da família cortasse os sujeitos que participam da refeição, e que, no fim das contas, não conseguem se comunicar, guardam melhor o seu próprio segredo. O pai, a mãe, a avó, a irmã (negra cabeleira): e entre todos eles, a hora do almoço. O que transparece da cena é o olho do sujeito, do filho que olha para a mesa, que olha para o prato e vê comida e tristeza. O filho que, diante da fatalidade da situação incontornável, olha a todos, tenta compreender, vê a impossibilidade e só lhe resta comida e tristeza. Há ainda na comunhão entre comida e tristeza a ideia de necessidade: assim como a comida é um bem essencial à vida humana, a tristeza é parte constitutiva de quem esse sujeito é em seu mundo, faz parte de sua posição no mundo.

Mas aí surge a interpelação: ei, moço! E a fatalidade se transforma. Transforma-se numa situação que o sujeito, olhando para tudo isso, não aceita e parece querer empreender outro mundo, outra vida: porque, afinal: ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida. Cuidemos de construir uma vida que seja melhor, que seja mais do que comida e tristeza.

Belchior faz uma letra absolutamente necessária, e no ponto certo. A fatalidade é opção humana; pode ser transformada pelo empenho da ação, embora continue, por aparecer como elemento de fatalidade, sendo um obstáculo do mundo objetivo. Ao homem, diante das limitações de sua realidade, só resta aventurar-se para a construção dum mundo em que não haja essa coisa parecida com a morte e que nos carrega pela vida sem ter visto a vida. Ora, não está claro que estamos falando da alienação dos homens pelos homens, que escolhem um modelo de sociabilidade que produz todas as desarmonias, que começam no ambiente familiar? Eis aí a coisa parecida (mais Aparecida do que qualquer outra coisa, mais evidente, mais certa, mais clara): a alienação, a descoberta, por parte de um jovem, dos problemas que transcendem sua vida familiar, o ambiente que o acolhe. Ou, se preferirmos, podemos dizer com Freud (2011, p. 30): “Temos outra atitude para com a terceira fonte de sofrimento, a social. Essa não queremos admitir, não podendo compreender porque as instituições por nós mesmos criadas não trariam bem-estar e proteção para todos nós”.

A canção lida com a desarmonia do sujeito com o mundo a partir da desarmonia do sujeito com seu ambiente familiar e é a primeira construção em torno do tema que poderíamos dizer o central na obra de Belchior: a juventude. E nessa canção temos, pela construção certa, pela construção racional e lúcida, a medida correta das coisas: a juventude de Belchior não é a juventude de um bobo alegre (que as referências a Caetano parecem encarnar em suas letras), é a juventude diante das impossibilidades, da parede incontornável da realidade objetiva que nos priva e nos tolhe todas as possibilidades de realização que a infância representa. Essa canção é um achado especialmente porque é capaz de articular o voluntarismo juvenil e a realidade objetiva (seus cortes entre subjetivo e objetivo), não cedendo nem ao voluntarismo inocente nem à resignação.

O professor Maro Lara Martins, num curso sobre o ensaísmo basileiro do século XX, ofertado na UFMG no segundo semestre de 2022, referiu-se a essa música de Belchior como uma boa representação do que seja a família tradicional brasileira, numa aula em que discutimos Gilberto Freyre. O comentário do professor parece correto: a canção representa a colisão de duas realidades sociais distintas: de um lado a experiência social da família tradicional (essa experiência é o que, de início, nos impede de viver a vida mesmo estando vivos e, portanto, é a instância de mediação concreta entre a noção abstrata de alienação e sua forma específica na sociedade brasileira), de outro, as expectativas de uma juventude que está insatisfeita com o que se lhe oferece. Como anunciei no título, uma juventude agoniada. Mas tomemos os termos pelo que eles realmente significam: a agonia, o agôn, diz especificamente sobre uma cisão do sujeito. No teatro, o protagonista e o antagonista representam a forma exteriorizada de uma cisão que está dentro do sujeito e o forma. Assim, os trágicos gregos, diante de uma transformação social que instaura as novas formas de sociabilidade do mundo clássico, representam em suas peças exatamente a derrocada de uma mentalidade cultural arcaica. O caso mais paradigmático talvez seja a Oresteia de Ésquilo que termina com a fundação do tribunal de Atenas[2], mas perpassa quase todos os dramas trágicos, como a Antígona, o Édipo ou a Electra[3]. O fato é que esse jovem agoniado que Belchior representa realmente está diante de dois mundo: um deles o de sua família tradicional, que o oferece comida e tristeza e, portanto que o faz ser quem é de forma incontornável, de outro, um mundo novo que está diante dele para ser construído e, diante de cuja urgência, é preciso deixar de coisa e cuidar da vida. A vida que se vai cuidar e, portanto, construir (uma sensação que está profundamente emaranhada às canções de Belchior) é uma forma de sociabilidade que pretende escapar daquele abafamento do ambiente familiar tradicional em que o pai está na cabeceira, a avó reclama e é hora do almoço. Trata-se de construir formas modernas de sociedade que ultrapassem nossos limites herdados do mundo colonial. Mas a agonia não seria agônica se se tratasse simplesmente de uma dicotomia simples em que de um lado temos a herança colonial maldita na forma da família tradicional e, de outro, o mundo moderno maravilhoso e positivo que vamos construir. Ela é agônica porque essa forma familiar iguala comida e tristeza e faz com que o eu-lírico da canção não consiga se afastar dessa forma tradicional herdada pelo passado porque ela lhe faz como sujeito, é-lhe tão essencial quanto a comida para o corpo. O sujeito que está à procura da construção do mundo novo é o sujeito produzido pelo antigo, que encarna suas contradições e a necessidade de sua transformação. O caráter incontornável desse mundo velho que a cultura brasileira tentou por quase 200 anos destruir volta de novo pela referência ao Aparecida no final da canção. Quando o eu-lírico se convence de que precisa mesmo ir embora, deixar de coisa e cuidar da vida, para que não chegue a morte a ou coisa parecida e o arraste pela vida sem ter visto a vida, vem a figura de Nossa Senhora Aparecida, a madona colonial, como que para lhe lembrar: na próxima curva do caminho, quando você tentar se livrar dos males que esse mundo velho lhe herdou, eu vou aparecer de novo e me fazer presente, porque eu, esse mundo velho, sou incontornável no seu processo de constituição do novo e da modernidade.

O novo, construído pelo jovem que vai cuidar da vida, é e ao mesmo tempo não é um mundo moderno. Estamos diante do nosso eterno conflito de pertencermos e não pertencermos ao mundo da modernidade ocidental porque nossas peculiaridades nos impedem. Mas é preciso ainda localizar melhor no tempo a canção: trata-se da primeira grande canção de impacto de um jovem da década de 1970 e, portanto, de alguém no interior do período mais vergonhoso da Ditadura Militar. A Ditadura representa exatamente um dos momentos mais importantes desse processo que estamos descrevendo: ela moderniza sem destruir o passado. Pelo contrário, coloca como motor das transformações modernizadoras os agentes mais típicos do passado colonial. É o último golpe contra a modernização e, ao mesmo tempo, sua realização mais plena desde a Emancipação em 1822. Nunca fomos tão modernos e, ao mesmo tempo, nunca tivemos tanto medo dessas formas arcaicas de organização social que ainda nos assombram. Talvez esse jovem agoniado devesse seguir o exemplo de Orestes: matar o pai (a mãe) na cabeceira e, depois, recriar-se na construção de novas formas de sociabilidade (o tribunal de Atenas e a expulsão das Erínias). Mas o eu-lírico, embora esteja numa encruzilhada algo semelhante, não mata o pai e não funda nada de novo. Para ele só resta reencontrar-se com Nossa Senhora Aparecida, ficar preso ao abafamento de seu mundo tradicional e sentir medo. Medo porque, se sente a urgência de recriar o mundo, sabe que os limites impostos à sua recriação vão muito além de suas forças. É a representação desse vai e vem agônico que faz a beleza irretocável da canção.

NOTAS:

[1] Disponível em: https://www.letras.mus.br/belchior/44457/. Acesso em 18 de janeiro de 2023. Indicamos a versão executada no Programa Ensaio de 1974, em que o compositor, antes de cantar, diz as seguintes palavras: “Eu sou de uma família pobre do Ceará. Muito numerosa. Tenho 23 irmãos e uma família que estava destinada por uma jurisprudência formada no Ceará a serem doutores. Todos estão destinados a ser doutores no Ceará. A maioria dos meus irmãos são formados, eu também me formei, por acaso. E faço música”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=W3lEnMZD2Q0&t=229s&ab_channel=ArlindoCirino. Acesso em 18 de janeiro de 2023.

[2] Sobre a Oresteia, ver os estudos introdutórios de Jaa Torrano para suas traduções às três tragédias. Cf. ÉSQUILO, 2013a, 2013b, 2013c.

[3] Sobre a tragédia em geral, cf. VERNANT e VIDAL-NAQUET, 2014.

REFERÊNCIAS:

FREUD, Sigmund. O mal estar na civilização. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 93 p.

VENANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragédia da Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 2014. 375 p.

ÉSQUILO. Eumênides. Estudo e tradução: Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 2013a. 152 p.

ÉSQUILO. Coéforas. Estudo e tradução: Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 2013b. 154 p.

ÉSQUILO. Agamenon. Estudo e tradução: Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 2013c. 223 p.

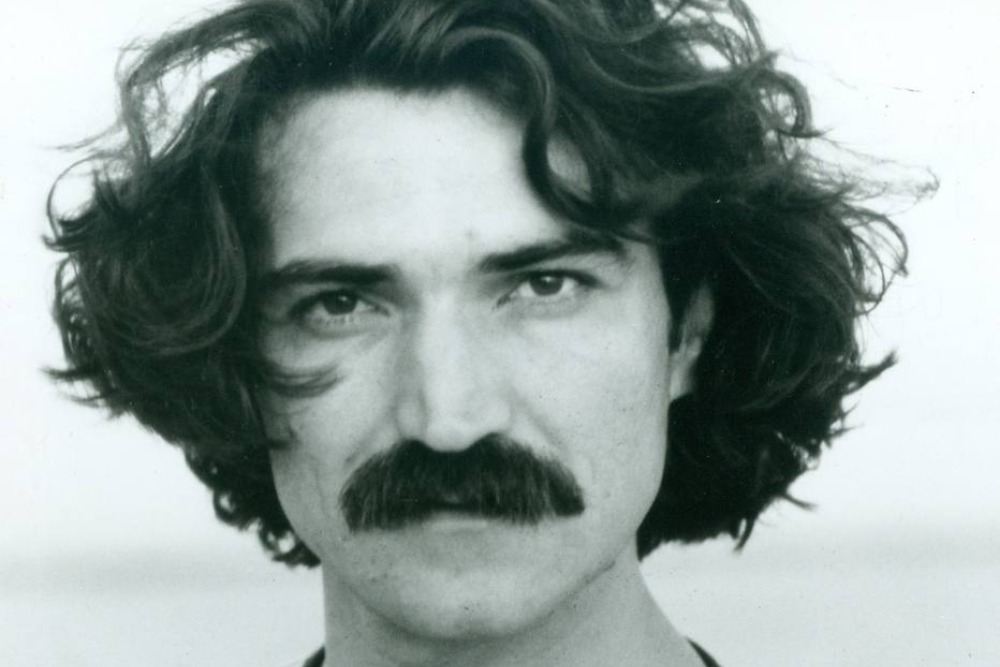

Créditos na imagem: Reprodução: BELCHIOR: CARREIRA, HISTÓRIAS E GRANDES SUCESSOS DO COMPOSITOR. POSTED BY DEEZER

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”SOBRE O AUTOR” color=”juicy_pink”][vc_column_text][authorbox authorid = “291”][/authorbox]