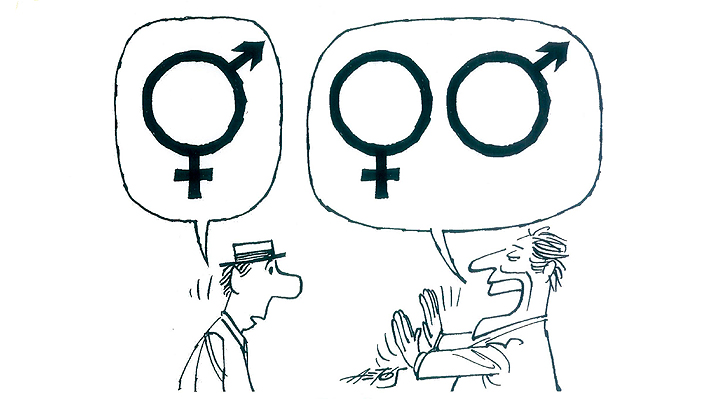

Um espectro ronda as casas legislativas em diversos pontos do país, que é o uso e a abordagem da “linguagem neutra” em escolas e outros espaços “formais”. Projetos de lei têm surgido com o fim de vetá-la, como se ela fosse sólida o suficiente para ser barrada nos portões – como o são, pela estrutura desigualitária que ordena a educação no Brasil, vários corpos que divergem das expressões sexuais e de gênero hegemônicas. O que significam tais vetos para a língua portuguesa e seu ensino?

Bem, a língua reflete permanências e conflitos que são sociais, ou, pelo menos, relacionais e históricos – mesmo a solidão mais abstrata só é nomeada e semânticamente viável por que a humanidade de qualquer indivíduo existe relacionalmente no tempo e no espaço. Diante do confronto que se instaura, é redutor pensar que a criatividade linguística em relação a gêneros servirá de obstáculo ao ensino e à sobrevivência – em diversas dimensões – da língua oficializada em Vocabulários e Acordos Ortográficos, mas a ignorância de algumas legisladoras e legisladores é só a ponta de lança do que está em jogo.

Em todo caso, há uma perigosa má-fé em bloquear a questão afirmando-se que há um desencaixe inerente às pretensões de quem utiliza a neutralidade genérica na língua portuguesa – tanto mais, diriam, diante de problemas urgentes como o analfabetismo, que no Brasil ultrapassa a marca das 10 milhões de pessoas atualmente. O que uma coisa tem a ver com a outra? A realidade instrumental da linguagem neutra (que não abrange nem 5% de nossas palavras) atravanca como a luta contra o analfabetismo? Mas a bobagem nem é tão boba assim, e as questões, enfim, relacionam-se – não primária e negativamente como quer o argumento das prioridades, mas como fluxo de forças heterogêneas as quais têm suas histórias próprias, suas conflitualidades e convergências que são políticas (e nem por isso deveriam dizer respeito a vetos legislativos, como se predominasse a incapacidade de quem vive e faz a educação de agir politicamente).

No que diz respeito ao problema inesgotável do analfabetismo, que significados podem ter, neste contexto, a alfabetização? Não deveríamos, neste combate, ter em mente a alfabetização como um processo educativo-político muito mais profundo do que a meta teórica de depositar nas pessoas a norma culta de “nossa língua” e a meta prática de capacitá-las o mínimo para que possam ser sequestradas pelo mercado de trabalho (o que, no Brasil, também não passa de idealização)? A norma culta resiste às variantes temporais por ser norma (e sabemos que normas são mutáveis), e curricularmente prosseguirá sendo – mas em que oportunidades é objeto de discussão, nas salas de aula, os processos de origem de nossa língua, os caracteres históricos de sua formação? Quando discutimos, em sala, a função da norma nas relações sociais e quais os caminhos seguidos para sua formalização?

Tanto quanto o ensinar o português, o educar em português deve localizar, em todas as disciplinas, o mundo – movente – em que se insere a escola e que funda as razões de qualquer estudante estar ali, nela. Qualquer estudante. Se há um móbil democrático em nossas formações curriculares (e democracia é produção ininterrupta de direitos), não há por que não aprofundar o ensino da norma culta enlaçando a isso a abordagem dos choques e encontros que são propiciados pelos usos diversos da língua – diversidades que são regionais, locais, de identificação de gênero, de situação nas cadeias de relações sociais, etc..

Quando o legislativo proíbe, em formulações que pouco se modificam de uma a outra, o uso da linguagem neutra, visando a “proteger” o uso e o ensino da norma culta, o que era para ser pensado em termos de direito é imediatamente posto como veto, ocultação, castração da diversidade (em nome de uma norma que, em geral, é desconhecida por quem legisla). Isso muito diz sobre a capacidade da política oficializada de ocultar os problemas sociais. E diz muito sobre o que se espera da educação. A linguagem do veto (que não precisa argumentar muito pois tem a “tradição” e a força a seu lado) diz tanto mais porque continua a se utilizar daquilo que Paulo Freire nomeava de falsa generosidade: defende-se a alfabetização, o ensino formal, o acesso universal, a assexualidade da língua – mas por trás existe a gana de manter essas esferas da vida social (educação e língua) sob controle de uma transcendência ilusória, que ultrapassa o que pode interessar a estudantes, cuja marca essencial seria a inaptidão (o fato de ser Carlos Bolsonaro o autor do projeto no Rio de Janeiro faz parte do espetáculo, e talvez por isso mesmo seja significativo).

A fonética, a morfologia, a sintaxe, toda a gramática que temos e seus usos linguísticos só transcendem imaginativamente nossas relações concretas (o que há é uma relativa autonomia, conforme a linguista Margarida Petter), e por isso mesmo, pela imanência da língua às necessidades humanas (dentre elas a de organização), vale a pena termos bem estabelecidas – por acordos e vocabulários – normas que são, então, curricularizadas tendo em vista a formação de quem estuda; já o contrário não é verdadeiro, mesmo que subsista na linguagem do veto: a norma não é a finalidade de formação, e como não é finalidade, pode convir com a multiplicidade de perspectivas necessárias a qualquer ideia profunda que possamos ter de formação social (do ponto de vista prático, por exemplo, o ensino regular da norma culta pode conviver com palestras e seminários de gente que concorda e que discorda do uso da linguagem neutra). Mas na linguagem do veto, a discussão deve ser encerrada, não avançada.

O que há de político nisso tudo não é a lei – que expressa mais o caráter violento da transformação das diferenças em desigualdades sociais – e sim as possibilidades de que quem participa da educação, em todos os seus níveis, assuma a língua como necessidade coletiva, não somente como instrumento de formação profissional individual (atrás de que se escondem os preconceitos estruturais do corpo social para não serem reconhecidos e combatidos); o que há de política remonta menos à forma do que à realidade discursiva da língua – é o discurso que funda as “regularidades (instáveis e provisórias) da língua”, defende Marcos Bagno, autor que em minha graduação deu alguns termos de que eu precisava para compreender melhor preconceitos linguísticos que eu sentia ou que via habitarem em mim.

E não faz muito recordei, particularmente, dos risos que dava por minha mãe dizer Framengo (nosso time do coração), e vejam o que então encontro em Lélia Gonzalez (“Racismo e sexismo na cultura brasileira”):

É engraçado como eles gozam a gente quando a gente diz que é Framengo. Chamam a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. E de repente ignoram que a presença desse R no lugar do L nada mais é que a marca linguística de um idioma africano, no qual o L inexiste. Afinal, quem que é o ignorante? Ao mesmo tempo acham o maior barato a fala dita brasileira, que corta os erres dos infinitivos verbais, que condensa “você” em “cê”, o “está” em “tá” e por aí afora. Não sacam que tão falando pretuguês.

***

Não completamente, mas grande parte dessa “generosidade” – em relação ao ensino da norma – oculta propositadamente ou não que o sexismo e a transfobia excluem das salas de aula, no correr do progresso escolar, pessoas que serão empurradas para modos de vida determinados pela necessidade, pelo medo e pela violação de direitos. Linguagem neutra nunca será solução para isso, obviamente, mas barrá-la enquanto discussão que deve adentrar a escola trava, simultaneamente, a liberdade de aprender, de ensinar e de pesquisar e o pluralismo pedagógico que são garantias da constituição federal (art. 206) – trava a realização democrática em seus elementos mais fundamentais na medida em que participa da ocultação de violências que continuam existindo mesmo com avanços em códigos civis e penais. Como aponta o linguista André Valente, “como falarmos em liberdade, em pluralismo de ideias se a cada tentativa de se colocarem esses princípios em prática, governantes e legisladores utilizam-se de seus poderes para impedir que a escola cumpra a Constituição?”.

Então a discussão importa, mas não como se se tratasse de ataque e defesa à norma culta e à nossa grandiosa tradição linguística – que, sem dúvida, embelezam como que espontaneamente os discursos desses “governantes e legisladores”. Nas letras do projeto do Rio, pelos menos esclarece-se: há de se impedir “perversões e alterações maliciosas e progressistas”, o que pontua, a meu ver, que o progresso para essa gente é medido por sua bondade ou maldade, e que ele é válido quando se trata de atacar a coisa pública, mas malicioso quando traz consigo a resistência às violências discriminadoras.

Não há mudanças formais mais “naturais” que outras – pois há quem distinga dessas as que ocorrem ou forçam ocorrer por questões “ideológicas; e, mais importante, há a demanda de quem vive a educação e quer vivê-la contra a realidade de preconceitos e ameaças constantes à integridade física e mental de pessoas trans e intergêneros. E de tantas mais, pois a Ameríndia e a Améfrica – mais uma vez Lélia Gonzalez – são o que nos constituem antes mesmo que nossa língua fosse formalizada, e essa potência constitutiva (assim como o agarramento incondicional da língua a nossas necessidades reais, mesmo que sua riqueza também sirva a necessidades imaginadas ou impostas) sempre foi cerceada pela lei do branco homem por ser “espúria”, já que a “regra é clara”, diriam outros.

Créditos na imagem: Reprodução. Arquivo El Mercurio.

Muito obrigada por expressar através das palavras o que eu não consigo <3

Brigado pela leitura!