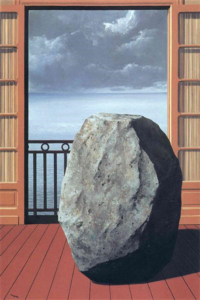

Como fóssil,

Surrado pelo tempo que come a pele e rói os ossos,

Sou dias corridos num sempre aqui e quando.

Sou menino que chora lágrima pura,

Vendo a lua brilhar tão crua no céu claro do lar.

Sou velho seco de amargura

Que, sobre os traumas,

Sua cura vem da morte que sussurra;

Badalos do sino que ecoa por morros pedrosos

Através do ar.

Do sêmen ao cemitério,

Gritos que perfuram a alma sapeca;

Que saboreia a mordida do doce-amargo saber.

Do solo, ao solo.

Passos idos-vindos.

Dias ridos, pobres, ricos.

Estrelas, supernovas, luto lindo

Que se arranja em tons siderais;

Distorcidos, (a)normais.

Animais se perdem na eterna noite

Do dessaber.

Luminárias envolvem os homens em casas;

Mulheres, crianças, em praças;

Jovens sedentos, em massa;

Cavando o mesmo tão-velho novo chão – ou não.

As mãos que cavam escrevem mundos,

Fabricados com os neurônios que floresceram aos montes

Na cabeça de seres que a deuses se prostram;

Manhã, tarde, noite.

Neurônios gritam madrugada afora,

Procurando veneno para um fim aos corpos dar.

Poeira, vício.

Passados oblíquos.

Sentidos, ressentidos.

Matéria, sol, sorrisos.

Muitos seres, “pouca vida para se comparar”.

“Sou humana”, ela disse no espelho.

“Sou humano”, ele disse a si mesmo

Incontáveis vezes;

Pulando as fronteiras

E sua natureza estranha,

Que o tenciona por dentro e por fora.

“Minha espécie tem seis mil anos”.

“Centenas de milhares!”, eles dizem.

Não sei. Questiono.

Prove a terra sob seus pés como a água potável que bebes.

Sábia querida, que brota dos átrios de uma terra anciã;

Que por ser mãe,

Que como mãe, morre.

Para dar vida a outros corpos,

Como deu a outros e a si se refez.

Torno-me fóssil,

Ou apenas ossos.

Confusa, a terra escavada, depravada,

Descuidada, profanada, assassinada

Pelos seres que do mesmo pó advém…

Para que fóssil eu seja como vida,

Continua, na longa duração.

Perdida em outras eras;

Esféricas estéticas.

Num anacronismo compreendido.

Vibrando finitamente rumo a algum fim.

Créditos na imagem: Paul Delvaux. Squelettes dans un bureau (1944)

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”SOBRE O AUTOR” color=”juicy_pink”][vc_column_text][authorbox authorid = “81”][/authorbox]