Aula-show, edição do Inverno de 2020, durante o isolamento social em função da pandemia de COVID-19, para o Fórum “Saúde, Bem-Estar Social e Direitos Humanos: desafios contemporâneos na perspectiva das Luzes”, da Cátedra UNESCO–UFMG/DRI – “Territorialidades e Humanidades: Globalização das Luzes”, coordenada pelo Professor Titular Luiz Carlos Villalta (UFMG).

A aula-show poderá ser assistida aqui: https://www.youtube.com/watch?v=t6bP4ovmXYo

Agradecemos às nossas parceiras Analu Braga, Camila Menezes e Rúbia Dias, que conceberam conosco esta aula-show em suas dimensões musical e videográfica.

INTRODUÇÃO

O menino, um evento. Aquele que parecia ancião quando lutamos por eleições diretas, que aparentava agonizar quando construímos a esperança da Constituição cidadã de 88 e arremedava um último suspiro ao ver seu lugar prenhe de democracias. Mas, nas dobras do tempo de morrer, o que parecia velhinho foi meninando. Na viagem do trem da história, foi ganhando vida nova. Aquela vida nova-velha que tempera o vento com o odor acre de quem ocupa outro corpo com a mesma pele. E, rejuvenescendo, nesses tempos de radicalismos, leva o mundo pra uma extrema-direita torta. Um retorno de certas trevas que nunca se foram? Ditadura Militar, o menino de gênero indefinido, aquele que se desdobrou em destinos muitos – tanto déjà-vus quanto inesperados. Um evento singular, riscado de novidades e cheio de permanências. Renascido, com a marcas da experiência e tantas expectativas no porvir. De cá do meu canto de quem conta histórias, eu vi esse evento e seus destinos. E os convido a vê-lo e ouvi-lo, como me chegou, com os filtros de quem faz e narra histórias. Com a esperança de que possamos dizer aos nossos netos “ ‘Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo girando ao redor do caminho daquele menino’… mas aquele menino, nascido nos 1960 e renascido nos 2000 e poucos, aquele morreu. Deixou descendentes mais belos e menos tortos.”

BLOCO 1: ARTE ENGAJADA

A chamada MPB, especialmente na sua versão mais engajada, é um traço marcante da memória viva sobre o regime militar. Catarse, resistência, crítica ou projeto de sociedade – essa forma da canção popular registra a experiência da ditadura na lembrança de boa parte dos brasileiros, o que ajudou a construir uma imagem binária das temporalidades e dos destinos desse evento. Algo como se o país vivesse entre a repressão e a resistência, todo ele, em todos os seus tempos e espaços.

Tendo tido um papel de real destaque nos debates dos anos 1950, 60 e 70 no Brasil, a arte engajada foi tema inaugural também no campo da pesquisa historiográfica. Em suas diferentes linguagens – música, artes plásticas, teatro, cinema – a arte com caráter declaradamente político chegou a ofuscar a existência e a popularidade de outras abordagens do período. Atualmente, recolocadas em seu lugar no campo artístico-intelectual brasileiro, as artes engajadas vêm mostrando como resistiram, sim, desde antes do golpe de 1964, mas também como se acomodaram às estruturas, construindo novas formas de interação social – até a geléia geral que caracteriza as artes brasileiras desde a modernização conservadora.

Ouçam, aqui, a Opinião de Zé Ketti, que deu nome ao espetáculo catártico de resistência ao golpe, bem como ao grupo que o produziu e seguiu muitos anos nessa trilha, como um dos principais lugares de sociabilidade da intelectualidade engajada brasileira dos anos 60 e 70.

Oriundas dos palcos, duas outras canções de Chico Buarque. A Roda Viva, composta como um deboche de si mesmo em tempos de arrebatamento pela indústria cultural, foi logo apropriada para dizer de como o arbítrio parecia engolir, no final dos anos 60, todas as esperanças. E a Gota D’Água, que, na voz de Joana – a Medeia brasileira – dizia do amor traído, mas era a grande metáfora para a insustentabilidade do regime na segunda metade dos anos 70.

BLOCO 2: REPRESSÃO E CENSURA

Se uma das faces do binarismo que marca as lembranças sobre a ditadura militar é a resistência – na arte e na vida – a outra é a repressão. A face da repressão e seus traços característicos: violência, censura, desaparecimentos políticos, mortes… Dor e sofrimento. A frustração, a ausência de esperança.

Parte importante sobre a memória do regime, a repressão também tem sido estudada nos meios acadêmicos, embora com mais vagar e dificuldades. As fontes para o estudo da estrutura repressiva – institucionalizada ou informal – não são de fácil acesso. Mesmo fisicamente acessíveis, após a abertura recente dos arquivos da ditadura, mesmo escancaradas nos depoimentos dados às comissões de verdade dos últimos anos, as fontes sobre a repressão não são de fácil acesso. Abrigam temas sensíveis, traumas, conflitos, paradoxos. Abrigam o indizível.

O indizível que o Cálice de Gilberto Gil e Chico Buarque tentou dizer, em 1973, sob demanda comercial da gravadora para um espetáculo que pretendia fazer renascer a era dos festivais. O indizível que ficou expresso na imagem dos artistas cercados de microfones silenciados pela censura no tal espetáculo. O indizível que só pôde ser dito, nas vozes de Chico, Milton e MPB4, em 1979, nos tais tempos de abertura… O mesmo indizível que hoje, o rapper Criolo lembra, permanece entre nós no cotidiano urbano. E que lateja na crítica de Roger Moreira sobre a estreiteza dos direitos políticos ainda na década de 1980 – irônicos destinos desse evento, o mesmo Roger Moreira que hoje grita à direita.

Indizível anunciado por Sérgio Ricardo, que evocou a lembrança da morte do estudante Edson Luís no restaurante Calabouço, quase dez anos antes, como ícone do vazio que a repressão deixava na alma brasileira. Mas o mesmo indizível do trauma foi semente da esperançaequilibrista, traduzida por Aldir Blanc e João Bosco, e entoada como hino por Elis Regina. A esperança do retorno “de tanta gente que partiu”, comemorada por Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós em “Tô voltando”, canção tão famosa no final dos anos 1970, hoje tão esquecida quanto a própria anistia.

BLOCO 3: POLÍTICAS DE IDENTIDADE

Entre a resistência e a repressão políticas tradicionais, muitos matizes e sujeitos se moviam no Brasil, protagonizando outras resistências e experimentando formas diversas de fazer política.

Os chamados “novos movimentos sociais” trouxeram para a pauta de debates as políticas de identidade que apontavam para a diversidade: o movimento negro, em suas diferentes tendências e diálogos com o contexto global; o movimento feminista, que reivindicava lugares outros, no mundo pós-revolução sexual; o movimento gay (cuja complexidade hoje se expressa na sigla LGBTQIA+), que dava os primeiros passos para sair da invisibilidade social; os movimentos operário, estudantil e juvenil, tão duramente reprimidos nos primeiros anos de ditadura e permaneceram até vigorar com força uma década depois; mesmo o movimento indígena, que brotava, lento, sob o manto da militarização das políticas públicas… Sujeitos que só há bem pouco tempo entraram para o rol dos temas de pesquisa da história do tempo presente, embora tenham destinos que soam tão familiares em nosso dia a dia.Sobre eles, convidamos a ouvir cantos de vários tempos e lugares sociais.

Recusavam as receitas sociais negros de todo o mundo nos anos 1960. Novas demandas ecoavam de várias direções – à esquerda, ao centro e, quiçá, à direita; de negros, brancos, pardos e quiçá azuis – nas chaves da paz e da guerra, do orgulho e da legitimação. No Brasil, embora a chamada música negra ainda estivesse recolhida nos bailes de periferia, a beleza negra era cantada na indústria fonográfica pelos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle, e o orgulho negro, surpreendentemente, defendido pelo conservador Wilson Simonal como bandeira e luta por direitos, num Tributo a Martin Luther King.

Dos anos 1980, Jorge Benjor (ainda só Jorge Bem) denunciava a violência contra os indígenas, mascarada na data comemorativa de um feriado nacional. Essa visão idealizada, quase romantismo do século XIX, é hoje ressignificada pelos indígenas que utilizam a canção para “descomemorar”, ironicamente, o dia 19 de abril. Um pouco antes, no finalzinho dos anos 1970, Kledir Ramil explicitava a transfobia – fenômeno que, embora real, ainda não era assim nomeado –mostrando o ridículo das acusações que pesavam sobre os então chamados “andróginos”. Na mesma época, aliás, esse tema foi cantado por Chico Buarque na figura do Geni – que entrou para o imaginário social como mulher, tamanha a invisibilidade da população trans naquele contexto.

Algo invisíveis também, mulheres assumiram a imagem da Geni como uma espécie de barreira para as pedras que a sociedade atirava para sua mudança de costumes. De lá pra cá, muita coisa mudou, embora quase tudo siga o mesmo – como denuncia a banda Francisco El Hombre em nossos dias: tristes, loucas e más, seguem qualificadas as Genis que recusam a receita cultural do marido e da tradicional família.

Novos sujeitos levantavam novas questões, cujas respostas, meu amigo, pareciam ecoar nos ventos dos tempos presentes.

BLOCO 4: COTIDIANO

Embora sejamos seres fundamentalmente políticos, nem só de política viveu o Brasil nos tempos de ditadura – e nos que a eles se seguiram. Na vida cotidiana, hábitos, valores, símbolos e experiências de toda ordem se sucediam e se reinventavam, não sem guardar rastros do que já tinha sido. E a canção popular, em seus mais diversos gêneros, foi um lugar privilegiado para narrar esse turbilhão de permanências e mudanças. A esperança de mudança predominava. Os fantasmas se esconderam e esperaram mais de 30 anos para voltar a nos assombrar.

Nos anos 1960, a juventude do iê-iê-iê representada de maneira emblemática por figuras como Roberto Carlos e Vanderléa, ganhava a audiência nas tardes de sábado contando as aventuras suas de cada dia: a ousadia do beijo no escuro do cinema era rebatida com o tapa que mostrava ao mundo que, embora fossem tempos modernos, nem tudo era permitido… Um anúncio do futuro “meu corpo, minhas regras”? História que pareceria infantil para a Blitz dos anos 1980, que narrava com naturalidade as novas vivências sexuais de uma juventude que não se escondia sequer para a polícia.

Ainda nos anos 1960, num outro viés, os tropicalistas engoliam e digeriam estéticas diferentes, devolvendo a mistura ao mundo numa crítica de costumes à sociedade tradicional, dita burguesa. O costume mais banal, o jantar em família, era então a política de “pão e circo”.

E a canção romântica, que muito antes da sofrência teve lugar cativo no coração dos ouvintes brasileiros, cantava as idiossincrasias da paixão – ora pura esperança, ora só frustração. De Paulo Sérgio a Gilliard – passando por clássicos como Odair José, Waldick Soriano e Agnaldo Timóteo – as tramas do amor embalavam os sonhos de milhares de brasileiros.

Nas repetições da vida cotidiana, das invenções que ela traz e nas contradições do amor, o menino, o tal evento, via o tempo girar a seu redor. E, não restam dúvidas, esse tal evento marca nossos destinos e ainda permanecerá presente em muitos presentes – inclusive os futuros, como mostram os efeitos nefastos da nossa experiência desde o golpe de 2016, potencializados pelos atuais tempos pandêmicos. Essa marca sombria será nosso destino? Como poderemos exorcizá-la? Só o tempo, os meninos, as meninas, a canção e nossa luta dirão.

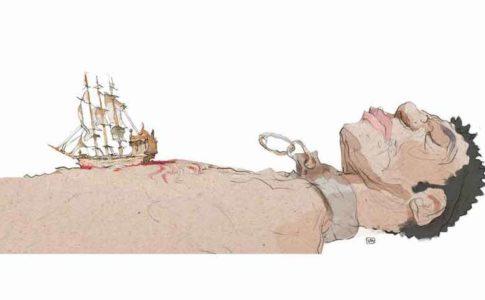

Créditos na imagem de capa: gravura de Braz Dias.

No comments