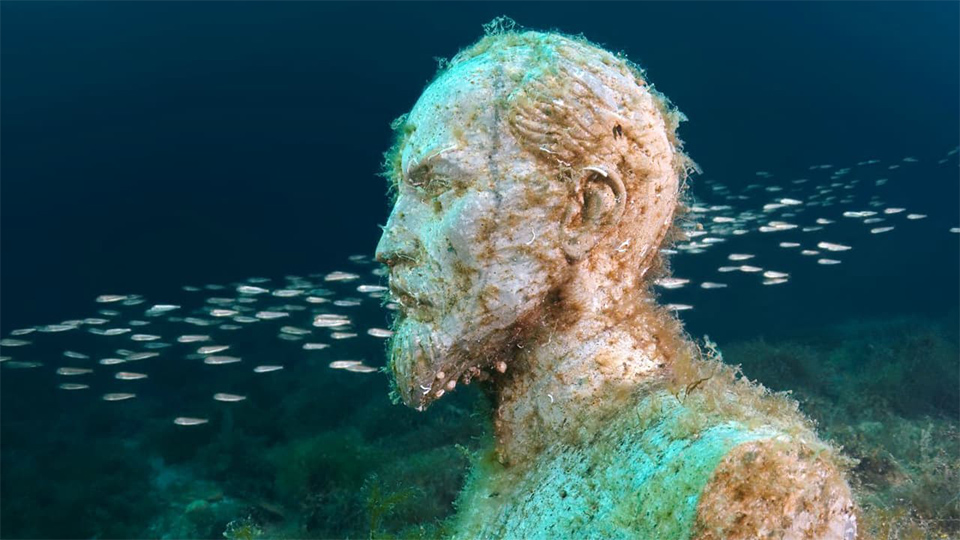

No extremo oeste da península da Criméia há uma estepe de nome Cabo Tarkhankut cujas falésias erguem-se diante do Mar Negro. Acerca de cem metros da costa, e a uma profundidade de dez a doze metros jazem, esquálidas e dilaceradas, centelhas fragilmente iluminadas do tempo. Logo após o que, para muitos,l foi encarado como um melancólico epílogo da União Soviética, no final da década de 1980, Vladimir Broumensky, um coronel aposentado da cidade ucraniana de Donetsk, decidiu explorar as profundezas da costa com o objetivo de deixar ao curso de suas águas salinas fragmentos deste outrora. O primeiro deles foi um busto de Lênin. Pouco a pouco, com a chegada de mais e mais artefatos da história soviética e do marxismo, trazidos por Broumensky e outros visitantes, Tarkhankut passou a conviver com um mausoléu subaquático que ficou conhecido como Beco dos Líderes.

Sem mais lugar na terra, junto com a velha ferida de concreto que ruiu em Berlim na noite de 9 de novembro de 1989, milhares de estátuas erguidas pelos antigos regimes do Leste Europeu começaram a cair, formando um amontoado de ruínas que cresceu até chegar aos portões do Kremlin, epicentro da narrativa comunista durante o século XX, em 1991. Transição que, em dezembro deste ano, completa 30 anos. Nem todas as estátuas, certamente, contaram com um suntuoso “voo de despedida”, à maneira do arquetípico humor nostálgico de Wolfgang Becker, em Adeus, Lênin (2003). Antes, sentiram os golpes das marretas que as trouxeram ao chão como em uma contramontagem de Outubro (1927), de Sergei Eisenstein. Entretanto, a ruína das imagens do bloco socialista não acompanhou uma marcha uniforme rumo a ascensão de formas mais democráticas de coexistência. Não é preciso ir além dos imediatos conflitos na ex-Iugoslávia, e outros desde então, e do avanço de políticos de extrema direita, latente ou declaradamente autoritários, para observar o advento de novos conflitos étnicos, religiosos e sociais.

Mas a história no Beco dos Líderes é outra. Se acima da terra a constelação de imagens do comunismo pode ser sinônimo de décadas de opressão a superar, as estátuas afugentadas debaixo d’água revelam como esse cenário é igualmente fraturado. Em Tarkhankut, o historiador Ilya Kalinin viu uma metáfora muito semelhante à da Atlântida de Platão, que segundo ele não simboliza apenas a ideia de uma grande civilização perdida, mas a união que se estabelece entre o choque da “perda” e a “permanência do tempo” – no fundo do mar (KALININ, 2019). Denominando-a de Atlântida Soviética, em uma leitura freudiana das imagens, Kalinin sugeriu que ao estarem submersas, envoltas pelo fluxo das águas – portanto de um elemento que incorpora tanto a imutabilidade quanto o movimento –, as estátuas sugerem o desejo de determinado “eu” pós-soviético em transcender a si próprio e os anseios de um mundo que parece não encontrar mais solo fértil depois da queda. Paradoxalmente, os líderes afogados são as balsas de um naufrágio, os abrigos formados pelos destroços depois da tempestade: o fim do socialismo de Estado.

Por outro lado, mais do que esse tentativa de fixar no inconsciente social um passado em decomposição, desconsagrado pelo neoliberalismo, há um outro aspecto a ser levado em consideração diante do mausoléu e que desejo assinalar quando olho suas imagens: a crise na capacidade de criar outros modos de viver em sociedade. E, sem promessa de garantia, do que delas podemos extrair para além do foco na capacidade de colocarem-se no lugar de algo ausente, e sim, como irrompem em outras épocas. A primeira questão, cabe sublinhar, não diz respeito só ao cenário pós-soviético, ou das esquerdas em suas mais variadas tendências. Como muitos analistas constataram, é antes um problema que atravessa diferentes esferas das sociedades atuais, inclusive aquelas que surgiram como antípodas do socialismo. Guardadas as devidas proporções, a crise a que me refiro, situada entre as últimas décadas do século XX e o começo do XXI, é seguidamente avaliada como uma virada de era. Encarnada nas imagens da queda do Muro de Berlim, o ano de 1989, assim como 1789, invoca um ponto de disrupção de paisagens políticas e de paradigmas filosóficos. Mas ao contrário da tomada da Bastilha, dois séculos atrás, é muito mais o eclipse do que a aurora de qualquer nova utopia.

Para alguns apologistas do neoliberalismo, o fim da alternativa socialista era o “fim da história” de um século de horrores (FUKUYAMA, 1992); um happy ending para o capitalismo e a democracia liberal que reinariam rumo a um free world. No entanto, como cantou Neil Young, essa estrada aberta seria bem menos reluzente do que fora propalada. Não é apenas no Leste Europeu que mesmo depois de 1989 um espetáculo de tragédias se sucedeu, como as chamas do atentado contra o World Trade Center e a subsequente “guerra ao terror”, a crise do capitalismo desde 2008, a destruição dos ecossistemas, o êxodo de milhares de refugiados, comprovam. Aliás, foi exatamente isso que, do outro lado, muitos historiadores procuraram apontar: as inúmeras transformações de uma era conturbada para garantir que, nas palavras de Eric Hobsbawm, “enquanto houver raça humana haverá história” – logo, também “haverá futuro” (HOBSBAWN, 2016).

Esse trabalho de introduzir nuances na explicação histórica, com vistas a matizá-la, é um antídoto, crê-se, de longa data da disciplina contra os maniqueísmos e as análises generalizantes. Contudo, ao passo que os historiadores abraçavam essa tarefa de dessacralizar o passado, o mesmo era ainda assim emoldurado, em tom de despedida, ora como uma breve Era dos extremos, ora como um longo Século soviético, para ficar apenas em dois exemplos (HOBSBAWN, 2016; LEWIN, 2007), o que não deixa de se inserir dentro daquela mesma percepção fin de siécle. Por isso, salvo os designíos de cada parte, a pergunta sobre se ainda haverá futuro depois do “fim da história” inquietou, e inquieta, a torto e a direito. E é esta dúvida uma das principais características da contínua crise de imaginação que aponto. A caçada da disciplina pelos matizes do passado não deixou de o fixar como matéria em estado de putrefação, consoante ao dever – o único que restaria, aparentemente – de fazer recordar o que, afinal, teria passado. Contraditoriamente, isso não é apenas um ponto de intersecção, embora antagônico, entre as partes. É também um evidente lapso da intenção consciente – ou não – da historiografia disciplinada a partir da modernidade, isto é, de que o passado “poderia ser estudado cientificamente, desinteressadamente, como um fim em si mesmo e ‘para seu próprio fim’”, como indicou Hayden White (2018, p. 16, grifos meus).

Os Estados nacionais modernos, enquanto entidades que buscaram corporificar os sentidos de pertencimento, foram os grandes fiadores dessa concepção de história para justificar a sua existência. E mais, de que com ela é possível oferecer a prova inconteste de que as civilizações – racializadas e sexualizadas, diga-se de passagem – progridem. Como pretensa guardiã das evidências de qualquer agente pretérito que poderia ser realisticamente descrito – sem disso provirem limites cognitivos ou ingerências idiossincráticas, pois a história, imagina-se, contém um “enredo em si”; “espelho” que não é possível ver nada senão história –, a disciplina ofereceu passados, com credibilidade científica, para projetos políticos apresentarem caminhos de mundo. Assim, haveria sempre um futuro nos horizontes permitidos pelo Estado. Segundo María Inés Mudrovcic, “o progresso é um futuro esperado” (MUDROVCIC, 2015, p. 105). Essa ideologia, filha das filosofias da história do século XIX, como o positivismo e o marxismo, nutriu a ideia de que os humanos estão em “marcha” e suas ações podem transformar o mundo. Crer em história torna-se então uma possibilidade de futuros críveis a partir do momento em que situações tornam-se telos: a “república” ceva o “republicanismo”, seguido por outros tantos movimentos – liberalismo, comunismo – que fixam um estado final desejado – “sociedade sem classes”, “federação de povos” e assim por diante.

No entanto, depois de 1989, o fim do socialismo de Estado e o alcance global do neoliberalismo, de aparência assustadoramente uniforme, paralisou os sonhos de mudança com base na crença futurista da história. Embora abertas às lutas do presente, para as esquerdas – inclusive aquelas que não se reconheceram com o que adveio da Revolução Russa – isso resultou em uma forma de melancolia, dado que, segundo Enzo Traverso, “o comunismo é tanto uma experiência acabada quanto uma perda insubstituível” (TRAVERSO, 2018, p. 117). Antes, quanto menores as experiências vividas pelos projetos de futuro, maiores as expectativas. Atlântida submersa era o símbolo de uma alternativa fantástica à realidade. Agora, suas ruínas precisam de uma segunda vida para que a fantasia se encontre com o objeto da perda, a perda de algo que nunca se possuiu. Do outro lado, as revoluções de veludo e as recentes convulsões políticas no Leste Europeu, assim como as revoluções árabes de 2011, viram-se em um labirinto assombrado pelo fracasso das alternativas do passado e a resignação perante um “capitalismo insuperável”. Situação que, de certa forma, se relaciona com a crise do modelo liberal de representação democrática na medida que, como uma espécie de pulsão de morte, grupos e lideranças avessas ao próprio sistema surgem como barqueiros sobre a névoa do Estige.

Certamente, alguém poderia dizer, parece no mínimo contraditório, diante da continuidade de crises, crer que não haverá mais nada pela frente, exceto um “futuro anterior, regressivo, que já é o presente que habitamos” (CRUZ, 2014, p. 152-153). Porém, é precisamente este argumento que demonstra como esta crise transcende espectros políticos e faz com que o “espelho da história” olhe para quem o fitava “sem compromisso”. Não trata-se de um “vácuo”, nem de uma perda da consciência temporal, e sim da erosão daquela ideia futurista de história, sustentada pelo Estado-nação. A propósito, a última instância política a garantir esperanças de transformação passou a ser desafiada por problemas globais (hegemonia do capital financeiro, fragmentação da ideia de unidade nacional, destruição dos recursos naturais, aquecimento global, terrorismo etc.) e alternativas transnacionais (justiça de transição, operações militares internacionais, redução das distâncias via cibernética etc.).

Por isso, dizer que “haverá futuro” suscita, primeiro, o desejo, ainda que escamoteado, de prover recursos para orientar uma trajetória futura por meio de uma silenciosa monumentalização do passado pela historiografia. Isso, em segundo lugar, é feito diante da perda de um futuro possível e da compreensão de que seu principal amparo encontre-se em xeque. Ao mesmo tempo, tal persistência em ver o passado com os olhos de quem, como da altura de uma falésia, alfineta insetos “numa prancha de cortiça”, não é vã (DIDI-HUBERMAN, 2019, p. 54). A forma reflete o apego ao elemento que serviu de abrigo e a concebeu como filha da incredulidade – ou apatia – de São Tomé, aquele que precisa “ver para crer”. É uma busca por assegurar o fino corte entre “sujeitos” e “objetos” a dessacralizar, entre descrição e meio linguístico. Contudo, e eis o que gostaria de sublinhar, essa vista de cima, segundo Georges Didi-Huberman, que serviu aos horizontes do passado, numa altitude que justifica a “frieza dos fatos”, é hoje encontrar-se “no cume de um desastre” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 11).

De fato, como indícios da cegueira vigente, as estátuas afogadas sugerem um tipo de censura da imaginação histórica ao restaurarem seu objeto de desejo. Mas ao vê-las, acredito, é preciso que historiografia atente para como elas devolvem o olhar, e para isso é preciso estar à altura da vida, ou seja, sem camuflar a experiência sensível de quem as olha. Perguntar: por que quem está debruçado diante delas se importa? Qual a razão, como a dos romeiros que prosternam-se no fundo do mar, de observá-las? O que se quer fazer com elas? Emoldurá-las assepticamente como sobras de um mundo ausente talvez não seja a melhor saída para este estado de crise, nem o mais robusto trabalho de levar à reflexão, à imaginação, à criação e à invenção de mundos possíveis. Nas palavras de Didi-Huberman, é “preciso observá-las no presente de sua sobrevivência” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 52). Ver os sonhos e os pesadelos calcinados em pedra e corroídos pelo sal, o ritmo das águas e o balanço das algas que lhes oferecem movimento e a fusão de seus minerais com o cálcio da cracas.

REFERÊNCIAS

CRUZ, Manuel. Adiós, historia, adiós. El abandono del pasado en el mundo actual. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Livres olhos da história. Lisboa: KKYM, 2019.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Pensar debruçado. Lisboa: KKYM, 2015.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Sobrevivência dos Vagalumes. Belo Horizonte: UFMG, 2011.

FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

KALININ, Ilya. Soviet Atlantis. Eurozine, Viena, 22 nov. 2019, [s.p.]. Disponível em: https://bit.ly/3avwhHq. Acesso em: 20 jan. 2020.

LEWIN, Moshe. O século soviético. Rio de Janeiro: Record, 2007.

Mudrovcic, Maria Inés. Crisis del Futuro: Política y Tiempo. Ariadna histórica, v. 4, 2015.

TRAVERSO, Enzo. A melancolia de esquerda: Marxismo, História e Memória. Belo Horizonte: Âyiné, 2018.

WHITE, Hayden. O passado prático. Artcultura, v. 20, n. 37, p. 9 – 19, 12 dez. 2018.

Créditos na imagem: Reprodução. Busto de Lênin. Foto: Ilya Kalinin, 22 nov. 2019.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”SOBRE O AUTOR” color=”juicy_pink”][vc_column_text][authorbox authorid = “295”][/authorbox]

Lúcio GellerJunior

Related posts

História da Historiografia

História da Historiografia: International

Journal of Theory and History of Historiography

ISSN: 1983-9928

Qualis Periódiocos:

A1 História / A2 Filosofia

Acesse a edição atual da revista