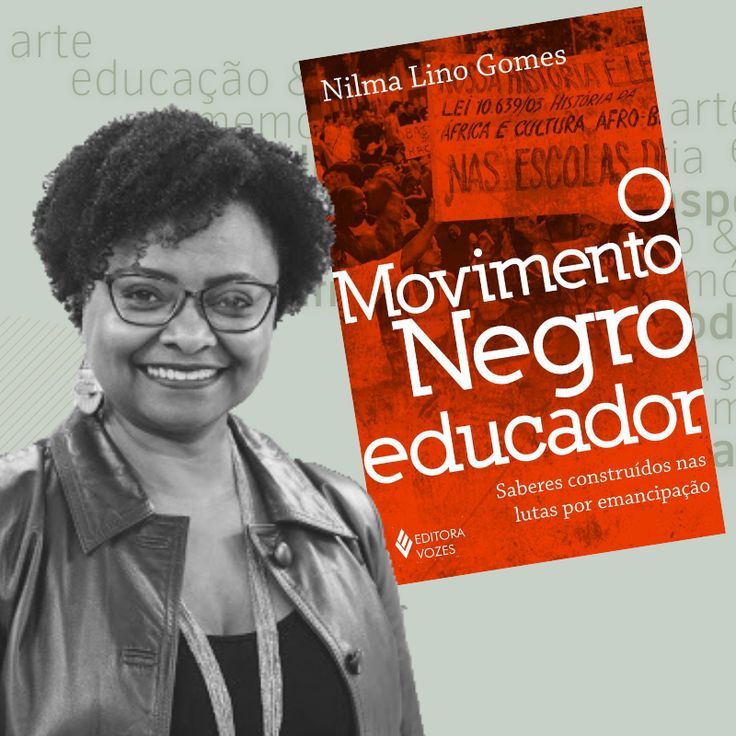

Ainda que originalmente livre, o que hoje é denominado como “Brasil” perpassou, ao longo dos séculos, por profundas violências responsáveis por aprisionar diversos indivíduos em estruturas de opressão e subjugação que operam na sociedade brasileira até os dias atuais. Entre esses indivíduos se encontram os povos negros – ferozmente marcados por ataques de cunho físico e moral – que, apesar das terríveis condições enfrentadas, jamais se colocaram num lugar de subserviência ou passividade, tendo sempre lutado contra aqueles, indivíduos ou sistemas, que insistem em os acorrentar. Nesse sentido, a educação acaba se tornando um meio importante de libertação desses povos, perspectiva abordada e defendida por Nilma Lino Gomes – pedagoga e mestra em Educação pela UFMG, doutora em Ciências Sociais pela USP e possuidora de pós-doutorado em Sociologia pela Universidade de Coimbra e Educação pela UFSCAR – em seu livro intitulado “O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação” publicado em 2017 pela Editora Vozes.

A autora visa demonstrar, na obra, que o Movimento Negro brasileiro, entendido como “as mais diversas formas de organização e articulação das negras e dos negros politicamente posicionados contra o racismo e que visam à superação desse perverso fenômeno na sociedade” (GOMES, 2017, p. 22) encontrou na educação uma importante ferramenta de luta, tornando-se, enquanto um movimento social, um produtor de saberes emancipatórios e, em seu âmbito específico, um sistematizador de conhecimentos acerca da questão racial no Brasil. Dialogando com o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, ela traz ao debate reflexões sobre temas como a sociologia das ausências e das emergências e os processos de regulação-emancipação do conhecimento. Dessa maneira, contribui na descortinação do protagonismo negro na luta por igualdade, justiça e emancipação relacionados à educação e aos movimentos sociais.

Gomes inicia com o reconhecimento do Movimento Negro como um produtor de saberes que difere de outros movimentos sociais do século XX, sobretudo a partir da década de 70, na medida em que apresenta a raça como construção social, a ressignificando politicamente e denunciando a relação entre as desigualdades raciais e sociais fruto não apenas do legado escravista, mas também de uma complexidade envolvendo o plano econômico, político e cultural. Vê-se, assim, que a responsabilidade e culpa de tamanha repressão não deve ser depositada exclusivamente na problemática colonização/escravidão que por tanto tempo assolou o país, mas reconhecer, para além destas, a existência de agentes atuais que corroboram na perpetuação desse cenário – discussão importante para revelar o quanto a sociedade atual não apenas é negligente quanto ao racismo, a discriminação racial e os diversos tipos de opressão, como também continua promovendo tais injustiças.

Ademais, a pedagoga cita outra especificidade do Movimento Negro: a importância dada ao fator histórico, porquanto nega a história considerada oficial e auxilia na construção de uma nova trajetória dos negros no Brasil. Um dos ambientes para essa construção é o educacional, relevante para a autora por ser um direito conquistado, através de muitas lutas, pelos negros brasileiros, além de ter sido, após a abolição de 1888, prioridade nas reivindicações do movimento devido ao analfabetismo e à lenta inserção dos negros e negras nas escolas oficiais. A própria imprensa negra possuía caráter educativo e informava a população negra sobre os rumos da inserção social que estavam tomando para si; acreditavam, também, na ascensão do povo negro via educação, o que explicita a incapacidade desses povos de conceberem a educação como neutra/apolítica, ideia bastante difundida nos últimos anos (Quem nunca se deparou com os discursos do Movimento Escola sem Partido?) e comumente defendida por aqueles que não precisam da libertação que ela é capaz de propiciar. Sobre a tal neutralidade, Freire, grande pedagogo brasileiro, argumenta:

Para que a educação fosse neutra era preciso […] que não houvesse, em nosso caso, por exemplo, nenhuma divergência em face da fome e da miséria no Brasil e no mundo; era necessário que toda a população nacional aceitasse mesmo que elas, miséria e fome, aqui e fora daqui, são uma fatalidade do fim do século. […] Para que a educação não fosse uma forma política de intervenção no mundo era indispensável que o mundo em que ela se desse não fosse humano. (FREIRE, 1996, p. 56)

Gomes prossegue o debate adaptando a sociologia das ausências e das emergências de Santos à educação, chamada, por ela, de “pedagogia das ausências e das emergências”. A partir do autor, define a percepção da ausência como uma investigação que mostra que o aparentemente inexistente é produzido para sê-lo, cabendo à sociologia das ausências (ou em seu caso, à pedagogia das ausências) transformá-las em presenças. Nessa luta por visibilidade, o Movimento Negro amplia, a partir dos anos 2000, as suas reivindicações por políticas de igualdade racial, dentre as quais se fez necessária a negação do mito da democracia racial desenvolvido no Brasil, velados pelo discurso de miscigenação que, infelizmente, ainda pode ser facilmente identificado em muitas declarações contemporâneas. Segundo bell hooks,

Está claro que uma das principais razões por que não sofremos uma revolução de valores é que a cultura de dominação necessariamente promove os vícios da mentira e a negação. Essa mentira assume uma forma aparentemente inocente, muitos brancos (e até alguns negros) afirmam que o racismo não existe mais e que as sólidas oportunidades de igualdade social atualmente existentes habilitam qualquer negro trabalhador a alcançar a autossuficiência econômica. […] Quando o consumo cultural coletivo da desinformação e o apego à desinformação se aliam às camadas e mais camadas de mentiras que as pessoas contam em sua vida cotidiana, nossa capacidade de enfrentar a realidade diminui severamente, assim como nossa vontade de intervir e mudar as circunstâncias de injustiça. (hooks, 2013, p. 44-45)

À vista disso, pode-se afirmar que a maioria dos discursos proferidos contra a implementação de políticas públicas de igualdade racial, como a de cotas, especialmente por aqueles que ocupam cargos políticos/públicos de importância no Brasil, visam, através de um discurso que aparentemente apenas coloca todos os indivíduos num lugar de igualdade (sem considerar as discriminações enraizadas no país difusoras de enormes discrepâncias entre negros e brancos) a continuação de sua dominação em relação a esses povos marginalizados.

No que concerne aos processos de regulação-emancipação do conhecimento, Nilma Gomes afirma que o modelo de emancipação está em crise, uma vez que se tornou mais uma forma de regulação, desfazendo-se de seu caráter dialético. A autora defende que nessa tensão entre ambos os conhecimentos, o conhecimento-regulação exerceu primazia sob o conhecimento-emancipação, assim, no sentido de resgatar este último, aborda os saberes identitários, políticos e estético-corpóreos (dando maior ênfase a este). De acordo com Gomes, os saberes estético-corpóreos foram transformados em ausência devido ao racismo e ao mito da democracia racial, o que não significa uma invisibilidade total do ambiente escolar, pois existe uma falsa visibilidade dos povos negros a partir de uma folclorização e exotismo de seus corpos.

Acrescenta declarando que a estética negra não diz respeito apenas à arte, mas a uma maneira de viver o corpo no mundo. O Movimento Negro, através da produção desse saber, recoloca as negras e os negros no lugar do belo, fazendo com que a beleza adquira um sentido simbólico e político. Por conseguinte, observa-se, nesse quesito, a validade de reafirmar essa estética dentro das salas de aula e em outros espaços de possibilidade educativa para se descontruir o ideal racista de beleza – branco europeu – e discutir entre crianças, jovens e adultos o peso político e representativo que essa estética é capaz de produzir contra as forças opressoras que insistem em descaracterizar os corpos negros e sua identidade.

Também vale destacar, na obra da autora, a atenção dada a controversa relação do capitalismo com a estética negra. Consoante Gomes, nesse sistema os símbolos político emancipatórios são tomados para si, esvaziados de seu sentido e transformados em mera mercadoria. Tal apropriação se torna perigosa por fazer parecer que o racismo no Brasil não mais existe e fortificar o mito da democracia racial que, como visto, foi bem incorporado pela nação. Muitas pessoas, ao se depararem com um aumento tão grande de “representatividade” negra não só no mercado estético, mas cinematográfico, etc., podem desconsiderar a necessidade de permanecer lutando por políticas públicas que, de fato, contemplem o negro em sua totalidade, de modo a contribuir firmemente à sua inclusão econômica e social.

Pode-se dizer, enfim, que o livro de Nilma Lino Gomes muito contribui às discussões sobre o Movimento Negro brasileiro como um agente educador emancipatório. Ela traz à tona a necessidade de se repensar a educação, abandonando as formas veladas de racismo e discriminação racial impregnadas em nosso sistema educativo. É um livro para todos aqueles, especialmente professores e pedagogos, que desejam iniciar e contribuir com essas transformações e lutar contra a ferrenha inferiorização imposta a essas pessoas. Assim, que o Brasil possa se tornar, através do perseverante combate através da educação escolar e de outras esferas sociais e políticas, um lugar não apenas dito diverso, mas respeitoso às diversidades, sejam elas culturais, raciais ou de gênero, sempre em busca da atenuação da subalternização perpetuada por essas diferenças.

REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GOMES, Nilma Lino. O Movimento Negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

HOOKS, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013.

Créditos da imagem da capa: Reprodução.