Estamos em 2021, e neste ano “comemoramos” treze anos da lei 11.645 que, ao menos supostamente, tornaria obrigatório o ensino de temática indígena nas escolas. No entanto, “comemorar” me parece um termo um pouco inapropriado. É claro, é preciso dizer que avançamos muito no que tange à abordagem sobre os povos indígenas nas disciplinas do ensino básico e superior, mas ainda nos encontramos em um longo caminho do ensino-aprendizagem em uma perspectiva de educação emancipadora e transgressora (HOOKS, 2017). Por isso, gostaria de debater algumas reflexões que têm me feito repensar as formas de abordagem sobre temáticas indígenas, no que se refere à disciplina de História.

Primeiramente, me parece importante explicar o porquê menciono “temática indígena” e não “história indígena”, termo utilizado na lei mencionada. Tenho pensado que o termo “temática indígena” me parece mais abrangente, e mais acessível para destacar o aspecto trans e multidisciplinar necessário para a abordagem dos temas que envolvem os povos originários, no Brasil e no mundo. O artigo 1, parágrafo 2º da lei 11.645/08 diz que “os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras”. Então percebam que na lei consta a obrigatoriedade da abordagem sobre temática indígena em todas as disciplinas, no entanto, percebemos que a menção dessas temáticas acaba sendo limitada à educação artística, literatura e, especialmente, história.

Não temos essa obrigatoriedade da abordagem de tais temáticas no que tange à educação física, com o debate sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, ou mesmo na geografia, que teria muito a contribuir com debates sobre as demarcações de Terras Indígenas, ao longo da trajetória escolar dos alunos. Além disso, apesar do vastíssimo material sobre etno-matemática, que tem sido desenvolvido em todo o Brasil, esta disciplina dificilmente aborda o tema nas escolas e mesmo no curso de ensino superior. Infelizmente, a responsabilidade sobre a abordagem desses temas fica limitada às disciplinas específicas que a lei destaca, apesar de enfatizar que sua abordagem deveria ser em todo o currículo escolar.

Tenho a sensação de que as disciplinas de educação artística têm certa liberdade de abordagem sobre as temáticas indígenas, mas que muitas vezes podem se limitar à uma percepção mais tradicional de arte e, por isso, a temática indígena aparece através dos aspectos de grafismos e artes tradicionais dos mais de 300 povos indígenas no Brasil. Isso não é necessariamente algo ruim, muito pelo contrário! No entanto, é importante destacar que “arte” vai além da pintura e, por isso, a arte contemporânea indígena, com nomes como Yakunã Tuxá ou Daiara Tukano [1], que é responsável pelo maior mural do mundo pintado por um artista indígena[2], são passados despercebidos.

Na literatura acontece algo ainda mais grave. Longe de mim querer estipular algum juízo de valor sobre a gravidade dos silenciamentos de não-indígenas sobre os povos originários, não é isso que busco trazer aqui. Mas sim, destacar que o silenciamento, a invisibilização e as tentativas de etnocídio são tão bem articuladas na sociedade brasileira (e no mundo) que, a não ser que estejamos constantemente alertas, elas passarão despercebidas pela maioria das pessoas, nas escolas, nas nossas conversas diárias… enfim, na vida.

Até poucos anos atrás, utilizavam-se principalmente livros de autores Românticos, produzidos no século XIX, para falar de uma suposta “literatura indígena”, a literatura indianista. Literatura indígena é um conceito baseado estritamente na autoria de obras realizadas por autores pertencentes aos povos originários. Aquelas obras, produzidas no Movimento Romântico, apesar de extremamente importantes, carregam inúmeros estereótipos e jamais podem ser consideradas como literatura indígena. E este é um problema muito semelhante ao que a disciplina de História carrega. Enquanto na literatura a diferença dos conceitos é bem mais evidente, na História a situação se torna um pouco mais turva e míope.

A forma mais frequente de se referenciar às temáticas indígenas, dentro da História como disciplina escolar, é “história indígena”, e agora vou explicar do porquê este termo me soa estranho e completamente inadequado. Se traçarmos um paralelo com a disciplina de literatura, o termo “história indígena” deveria se referir à história produzida pelos próprios povos originários, mais precisamente no que tange às pesquisas historiográficas e às fontes, fundamentais para a organização do conhecimento histórico. No mínimo, deveria ser obrigatório aplicar uma metodologia decolonial para análise das documentações, o que poderia corroborar a nomenclatura “história indígena”. A perspectiva decolonial potencializa os povos originários como protagonistas de suas próprias histórias, e os coloca como agentes históricos no tempo. No entanto, o termo “história indígena” quase sempre se refere à abordagem de períodos ou temas referentes à presença indígena no Brasil. E é a partir disso que essa sensação de estranhamento foi se tornando cada vez mais frequente para mim.

Na prática, é possível perceber que a ideia de “história indígena” diz respeito apenas ao que tenho sistematizado, como “presença indígena na história do Brasil”, que consiste em apenas mencionar os povos originários no tempo histórico brasileiro (seja o período colonial, imperial ou republicano) ou pior, encarar esses povos através de uma alcunha generalizadora e muitas vezes mitológica, resumindo-os como “índios” (termo intensamente pejorativo). A abordagem genérica sobre os povos originários, frequentemente mencionados como “índios”, é mitológica, pois, provém de uma construção sobre uma ideia universal divulgada por não-indígenas. É uma mitologia de uma identidade indígena única, que se sustenta também por aqueles romances indianistas Românticos, que mencionei anteriormente. Reforço essa abordagem, da mitologia de uma identidade indígena única, não como uma alternativa, pois ela reforça um estereótipo excludente que invisibiliza a pluralidade cultural existente entre os povos originários, não só no Brasil, mas no mundo. Mas é preciso saber identificar essa abordagem para que se possa desconstrui-la.

É por isso que tenho pensado muito em uma perspectiva de ensino de história também a partir da literatura. Orientada pela metodologia de etno-história. Essa abordagem utilizaria das produções literárias de autores indígenas para desmistificar essa mitologia de uma identidade indígena única, além de valorizar a história oral presente nessas produções. Isso porque muito dos materiais escolares (didáticos e paradidáticos) que utilizamos em sala de aula ainda comtemplam esses estereótipos e generalizações. Também é preciso demonstrar para alunos não-indígenas o quanto esses estereótipos são prejudiciais e excludentes.

Dentre muitos problemas que esses materiais podem trazer, existe um bem frequente, que é a menção dos povos indígenas apenas no período colonial. Em casos mais graves, a menção sobre os povos originários se limita ao “descobrimento do Brasil”. Sabemos que não foi descobrimento, e sim uma invasão sistematizada de povos europeus ao longo das Américas e, no entanto, mesmo após décadas de produções decoloniais e após 13 anos da lei 11.645/08, ainda teimamos em encontrar essas abordagens. A partir disso, o livro “O Karaíba: uma história do pré-Brasil”, de Daniel Munduruku, se mostra como uma alternativa para criar tensões contra a proposta de “descobrimento”.

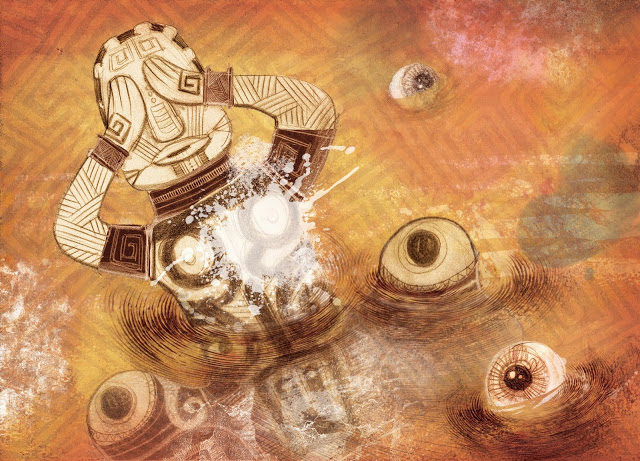

O livro, que se enquadra em uma literatura infanto-juvenil, nos conta a história de Perna Solta, um jovem que queria ser guerreiro, mas se torna algo muito além de seus sonhos. A trama se inicia quando um pajé, passando pela aldeia onde residia Perna Solta, traz o prelúdio do início das invasões europeias, como um tempo de grandes apuros e violências. Aqui não teremos espaço para nos dedicarmos à análise de cada um dos pontos mais importantes na obra, no que se refere ao ensino de história então, por isso, gostaria de me atentar em algumas passagens.

Uma passagem importante, no que tange o ensino de história, se trata de quando o avô de Perna Solta comenta sobre seus ancestrais, que ficaram mais ao norte, e de como eles inventaram instrumentos que os fizeram se afastar cada vez mais da natureza. Essa é uma passagem importante, porque a partir de uma perspectiva eurocêntrica a ideia de civilização está associada ao afastamento da natureza. Ao longo do tempo, então, o ser humano “civilizado” estaria associado ao afastamento da natureza, enquanto o incivilizado, o “selvagem”, estaria mais próximo à natureza. Então a humanidade, em uma perspectiva única, deveria se civilizar pelo distanciamento do meio ambiente natural. Nada mais equivocado, e em “O Karaíba” percebemos a desestruturação desse pensamento, e como esse afastamento se relaciona na verdade à crescente ambição da humanidade e como esta ambição está associada à desastres, massacres e epidemias, como a que vivenciamos hoje. Como já destacou Ailton Krenak no livro Ideias para adiar o fim do mundo: “Devíamos admitir a natureza como uma imensa multidão de formas, incluindo cada pedaço de nós, que somos parte de tudo. […] nós criamos essa abstração de unidade, o homem como medida das coisas, e saímos por aí atropelando tudo, num convencimento geral até que todos aceitem que existe uma humanidade com a qual se identificam, agindo no mundo a sua disposição, pegando o que a gente quiser” (KRENAK, 2020, p. 69).

Seguindo na obra de Daniel Munduruku, após as notícias sobre entidades estranhas adentrando aquele território, o chefe daquele povo reuniu o conselho dos anciãos, e descreve o sonho que havia tido. Nele, a “aldeia era invadida por seres monstruosos. Tinham pelo em todo o corpo e no rosto. Não sabia de onde vinham, nem o que queriam com nossa gente. Tentei conversar com eles, mas falavam uma língua muito estranha e confusa. […] Tinham o rosto sempre duro e voz de guerra. Fiquei com muito medo. Quando acordei, consultei nosso sábio e ele me disse que era preciso sair daquele lugar, pois o sonho tinha sido um aviso da chegada de caçadores de almas” (MUNDURUKU, 2010, p. 26).

Essa é uma passagem que se destaca ao pensarmos o ensino de história, já que nos traz uma possível visão daqueles povos, que enfrentavam a invasão de suas terras. Destaca a percepção da invasão em oposição a ideia de “descobrimento”, que ainda persiste em muitos livros didáticos e abordagens escolares. Além disso, há também o estranhamento sobre os aspectos físicos daqueles corpos invasores, especificado aqui por meio dos pelos. Isso é importante pois se considerarmos os relatos de viajantes, e mesmo a carta de Pero Vaz de Caminha, perceberemos o estranhamento que aqueles viajantes tinham sobre a nudez, como algo inconcebível. Daniel Munduruku inverte aqui esse estranhamento, também quando fala do aspecto da língua, tema frequentemente mencionado nos relatos de viajantes, e usado muitas vezes como característica para justificar a intensificação do repúdio sobre os povos indígenas e, ainda, defini-los como “bárbaros”.

A passagem mencionada culmina ainda no sentimento de medo, sentimento muitas vezes negligenciado não só pelo ensino de história e pelas demais disciplinas escolares, mas também em nosso dia a dia. O medo, afinal, é a emoção mais forte que o ser humano é capaz de sentir, justificando muitas vezes tanto a luta pela sobrevivência, quanto a suposta justificativa de ações atrozes, o que também se relaciona ao rosto duro e à voz de guerra, mencionados pelo autor.

Finalizo aqui com dois movimentos que vão sendo desenvolvidos ao longo da obra, e que merecem muito mais atenção do que eu conseguira trazer nesse espaço. A iminente chegada dos caçadores de almas, ou seja, os invasores europeus, desencadeia o que Daniel Munduruku chama de tempo das correrias, que poderíamos definir pela fuga de povos inteiros de suas aldeias originárias, adentrando mais e mais pelo território que viria a ser o Brasil. Ao mesmo tempo, o tempo das correrias também comportava a resistência desses povos frente aos invasores, em uma busca de alianças e mobilizações para combater aqueles fantasmas que se aproximavam. Infelizmente, em ambas as correrias, o herói Perna Solta acaba se deparando com rastros de corpos pelo caminho, impossibilitados de receberem os devidos ritos fúnebres. Impossibilitados de se despedirem de seus entes queridos.

O segundo movimento que gostaria de destacar aqui é que apesar das violências, o autor destaca constantemente outro sentimento no decorrer do livro. Talvez, um sentimento ainda mais forte que o medo: a esperança. A esperança de um herói como Perna Solta que, em circunstâncias passadas, poderia não ter sobrevivido. Há também a esperança pelo amor, através do relacionamento entre o herói e Maraí. A esperança de união através da diversidade dos diferentes povos originários no Brasil.

Apesar da narrativa ficcional, o texto traz a carga epistemológica da história oral e das vivências ancestrais, que existem e vivem também na memória individual e coletiva dos povos originários no Brasil. Afinal, a literatura traz à tona as questões temporais da sociedade que a produz, e o problema das invasões europeias no novo mundo é como o sangue que persiste em jorrar das veias abertas das Américas. Termino então com um apelo, para que a literatura indígena seja uma ponte entre as vozes originárias e o ensino de história, e que com paciência e muita persistência, essa ferida consiga ser fechada; que com o tempo ela se torne uma cicatriz, como um lembrete do que passou e não pode jamais voltar.

NOTAS

[1] Acompanhe as artistas nas suas contas de Instagram, @yacukatuxa e @daiaratukano.

[2] Conheça o mural mencionado na reportagem de Lígia Nogueira para o portal UOL no link: https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/10/07/conheca-a-autora-do-maior-mural-feito-por-artista-indigena-do-mundo-em-bh.htm . Acesso em 30/03/2021.

Créditos na imagem: Reprodução. Disponível em https://www.blognovidadesonline.com.br/2018/08/lancamentos-da-editora-melhoramentos.html

No comments