O contrário do suicida é, precisamente, o condenado à morte.

Albert Camus

PREÂMBULO(?)

Diante do tempo, diante das fraturas, diante dos fragmentos, a impossibilidade de organização, de estabilização da experiência, se faz presente. Diante daquilo que nem a sincronia nem a diacronia conseguem dar sentido, resta-se muito pouco do que uma objetividade dissimulada possa oferecer. De modo geral, não sabemos ao certo se isso se trata de uma abertura, de realce de possibilidades de realização ôntico-ontológicas antes encobertas; ou seja, poderia ser uma desestabilização daquilo que antes era a própria existência sem um conhecimento do fato.

Ainda assim, em meio a estas abstrações, pode-se dizer que tais colocações não são nada mais que axiomas. Não darei tanta importância a retóricas que sempre emergem ao se tentar alguma afirmação. O que se quer dar importância reflexiva é em momentos de inflexão que, de algum modo, apontam para uma reconfiguração epistêmica de leitura do mundo. A questão aqui é, com relação aos movimentos contraculturais, como estes espaços de (im)possibilidades que se abrem, como silêncio, ausência e angústia, são estados que possibilitam a própria realização de projetos ou mesmo a “simples” exposição do modo como as coisas são fora do radar da classe média.

A ambiguidade aqui é pontual. Como os estados apontados se relacionam com um movimento que, prioritariamente, se trata do falar, do fazer-se presente e das razões para se lutar? Podemos considerar, de início, os movimentos contraculturais como um esforço de reconfiguração de horizontes possíveis a partir de outros valores epistemológicos e espistêmicos. Neste sentido, as muitas “contradições” dos movimentos contraculturais progressistas, que a extrema direita tanto insiste em realçar[1], nada mais são do que parte relevante da própria construção do movimento, algo autônomo que perpassa pelos limites de valores estéticos, éticos, morais e políticos que, com maior ou menor intensidade, se apresentam como algo insustentável.

O que estou querendo apontar é: o contracultural, ao realçar essa ambiguidade, aponta sua arma contra a cultura hegemônica, assim pouco ou nada transforma o próprio estatuto da arte que acompanha o modelo de divulgação e/ou consumo; ou, de outro modo, visa esvaziar a própria arte afim de transformar o seu próprio estatuto e, com isso, a própria cultura? Pois, não seria uma das funções (se é que este termo é aplicável) da arte lançar quem a olha, escuta, toca, enfim, sente para espaços e sensibilidades que desestabilizam o próprio lugar destes entes? Tais questões não carecem de uma definição de arte, mas de uma leitura sobre potencialidades, alteridades e devires.

Tratando-se de Brasil, estas questões podem ferir, ou mesmo serem entendidas como uma espécie de ataque a produção artística de resistência. Estamos muito longe disto. Na verdade, quero apontar para algo mais genérico, digamos assim, tendo em vista a própria arte, principalmente a contracultural, como problema. De modo geral, a arte produzida no Brasil, tendo em mente o século XX, teve realismos e/ou o naturalismos enquanto pilares, seja no que se considera e considerou-se como padrão hegemônico, para apresentação e representação artística. Neste sentido, o alvo da performance artística está, de certo modo, deslocado para o que podemos chamar de questões sociais e históricas.

Minha preocupação é menos criticar esta estética, seus ganhos são inquestionáveis, e mais pensar em seu avesso, aquilo que não se consegue representar. De modo mais pontual, em um momento em que há algo de extrema importância como “precisamos falar de …”, o silêncio, a ausência e o vazio tem espaço? O que não é o mesmo de se perguntar se se precisa falar de algo. Muito pelo contrário. A questão é, a contracultura tem pretensões de preencher espaços ou criar uma espacialidade que poderíamos chamar de possibilidades? Se a questão é preencher espaços, tapar buracos, tal perspectiva não se aproximaria perigosamente das pretensões conservadoras? Digo, saciar-se com reformas pouco, ou nada, transformadoras da estrutura? Sei que a radicalidade destas questões nos lança à limites pouco confortáveis e, até mesmo, distantes do pragmatismo do dia-a-dia. Mas como ser contracultural tendo, como afirma Marshal Berman, uma redução brusca do nosso espectro imaginativo?

Então, nossa problemática gira em torno da potencialidade da arte contracultural ser, ou ter, um ponto de inflexão da própria existência, que balança entre o vociferar por um lugar, ou pelo seu lugar no mundo, e uma implosão daquilo dado como sentido hegemônico do cotidiano. O caminho que tomamos valora o absurdo como dimensão fundamental do próprio movimento dos corpos (levando-se em consideração que o corpo é o elemento representacional fundamental da pop art contemporânea). Neste sentido, ampliamos o que chamamos de contracultural para além de um ato de resistência, e a consideramos um respiro de vida… de morte.

Imagens do vazio, imagens do silêncio[2]

Para ler escutando Os povos, Ao que vai nascer e Nascente do

Clube da Esquina

Quem lhe escreve é alguém sem muito a oferecer, uma vida pouco dramática, apesar dos pesares, e sem uma trajetória daquelas tradicionalmente brasileira, ou seja, de valorização da miséria e pobreza emoldurada pela ascensão social, dita “força” (deixo isto para meus pais e descendentes). Com isso, este texto, provavelmente, dará voltas e não chegará a lugar algum. Caminhemos, então, por aí, e façamos uma espécie de balanço, tentando entrecruzar vida e arte, ou melhor, artevida.

Refletindo sobre como escrever, o que escrever, como pensar, o contracultural, considerando os filmes assistidos, textos lidos, músicas escutadas, lágrimas derramadas durante estes (des)encontros intensos, peguei-me remoçando os anos 1970, temporalidade que estudo, e meu presente. Tentando dar pontos anacrônicos que me parecem ser possíveis de serem tramados, dois, frouxos por si só na complexidade do tempo, tortos pela sincronia e esquizofrenia do encontro entre experiências passadas, presentes e futuras, me parecem se realçar: as (im)possibilidades de sentido (ponto 1); e a fratura (ponto 2).

Algo de grotesco, mas ao mesmo tempo já definido, quase dado, me incomoda, me vem o desejo de escrever, mas não consigo, Isto me resiste, Isto me rasga… Ouço o silêncio. Seria o Fracasso? Tão dito e repetido por mim. Escuto a voz de Milton e sua turma, seu bando, nos dois volumes destas obras colossais e estranhamente simples, essa simplicidade, bela simplicidade, que chega a nos deixar desconcertados. Procuro os ratos da praça. Que praça? minha casa? meu quarto? Afinal, quem morre na calçada, Eu ou os Ratos? Pois, morremos, ou não, quando raspamos as cores e o mofo se apresenta em forma de vítimas, que não são nós, mas Outros, que nos tornam, também, em outros… em Ratos?

Dúvidas, em excesso, talvez. Sigamos.

Choro sincero? Há quanto tempo,?, tempo,tempo,tempo!

Mentira, covardia e mundo. As questões que envolvem, envolvem… Sufocam;?; Aquém_Além_Amím?Qual a medida do vazio?

Qual a quantidade do nada?

Becos, Saídas – Já sou, de antemão, morte e vida?,?;–…

Ou não Sou – ainda ?

Do que falo – Desespero… ou nadatudoser. Ainda sim.

Ou não?– pra “sempre”…

Preencher? – esvaziar / o papel branco está já – risco !?!

Não estou sou é … e aí?

Não encontro/encontrei meu encontro –ou– possíveis /

Voltemos aos pontos. (Im)possibilidades de sentido e fraturas. Em meio aos gritos, à exigência de estabilização e adestramento da vida, por onde anda Isto? Estes gritos sufocados pela própria necessidade (?) de dizer tudo e sobre tudo… Não sei se é a redenção, como queria Benjamin, por aqui não se trata de se redimir, nem ao certo onde e quando. Você aí, você, pode sentir os Pontos? Diga-me, eles te apertam ou afrouxam? Pelo amor de Algo, o que é Isto? Você escuta e, também, não reconhece? Pense bem, se os dados já foram jogados, se o gatilho da roleta russa já fora apertado, me diga, que grito é este? Olhe – “Quem garante que a história não é carroça abandonada numa beira de estrada ou numa estação em Graça? ”?

Veja bem, desde o autoritário e patriarcal, à esquerda e direita, até a liberdade inquestionada, inquestionável (?), você vê, escuta ou sente? Vamos, sem delongas! A sinuca é de bico! Ó, verborragia visceral.

Sim, lanço-te em meus devaneios – espero que não se importe. Estes pontos, tais pontos, mais que um exercício de coerência acadêmica, leia-se hermenêutica, se tratam de nós em vida. Não me venha dizer que o academicismo não permite tal colocação, não me venha dizer que um texto, seja lá qual for, não tenha pretensões artísticas, estéticas, reflexivas, racionais e esquizofrênicas – até a mais mecânica delas –, do contrário a “ciência” não nos mostraria suas faces genocidas, cientificamente e artisticamente elaboradas, em seus colonialismos, imperialismos, fascismos e higienismos raciais. Todos eles (aqui o pronome masculino veste como luvas) carregam seu tom artístico, disso não podemos esquecer – arte como ferramenta de controle, arte como função objetiva… Desastre!

Isto, não é do escrito acima do que Isto se trata. Não nos sentiremos satisfeitos com a redução à retratos, mesmo de resistência. Até na representação mais crua da tortura, há forma, há performance. Isto é o que rasga, rasga-nos, diante da obra. Isto é o anacrônico, o esquizofrênico, a estrangeiridade que nos destrói, ao não nos deixar dizer EU – no sentido dominador do termo. Esqueçamos, um instante, as apropriações da dor da miséria pelos porcos obesos, para eles e elas este instante dura cinco minutos, estão em busca de algo catártico. Deixar-se rasgar, movimento artístico do vivido, através e por uma arte (de viver) é a compreensão dos limites daquele, ali em cima, EU – aí poderíamos tornar a falar em apropriações, pois o rasgado é tudo, TUDO aquilo que um dia me fez ter a ousadia de dizer Eu. Além de tudo, a beleza do Outro é o despertar do Outro que, já de antemão, também sou mas que nunca chegarei a ser.

Esta espécie de encontro, ou (des)encontro, tão acolhedor em Milton, tão vivo e violentamente belo em Caio Fernando Abreu, tão melodramático na voz de Ângela RoRo, esta alegria chorosa na sanfona de Gonzaga, é formadora de espacialidade(s), hiato(s), que se formam em meio ao núcleo de energia de três polos: o real, o fictício e o imaginário. A representação do real, talvez seja, então, não uma espécie de mediação que estabilize o que se acostumou a chamar de Real, mas o vetor, ou catalizador, do “Estranho”. Digo, sendo exigida a transposição e, ao mesmo tempo, a captação do que não seria este Real, em sua transmutação, vemos emergir Isto, lá, logo ali, onde a possibilidade do vagar se dá, como canta Milton, na franja dos dias – passeando no que já é, radicalmente, deriva.

Tal deriva, entre fraturas e nonsenses, está embrulhada pela atmosfera pesada de homens e mulheres medianos, suprimindo o mínimo de potência criativa, digo, de uma liberdade que se não nos amedronta para nada servirá, querendo nos fazer acreditar que o fundamento da vida é repetição do presente em novos conteúdos com formas iguais –não um eterno retorno, mas uma espécie de tortura imobilizadora. Pouco importa o movimento, a apropriação do consumo, em diferentes níveis, irá embarcá-la numa caravela colonizadora de números e valores imaginários.

Aqui nos encontramos aos medianos, pois uma espécie de pureza, algo de catártico, que diga tudo, nos lave para que a deriva chegue o mundo. Mas Isto, cretinamente, sussurra nos nossos ouvidos: seu espírito, agora também colonizado, tem validade menor que sua pele e carne que apodrece. Não se trata de transcendência, a ideia é nos desviarmos o máximo possível até das inevitabilidades. Sontag nos fala sobre arte ruidosa, que tende ao silêncio, que pretenda implodir a própria arte, ou seja, um realce do próprio caráter negativo – esqueça os juízos de valor ! – disso que muitas vezes é lido como afirmação de vida. Ora, não estamos em tempo que o caráter negativo, o avesso daquilo que nos dizem ser a afirmação da vida é mais vívido, em que o diabólico é mais potente, em que o esquizofrênico nos diz mais do que o racional? Agora retomemos à deriva, espero nunca mais retornar.

O confronto, que antes era por espaço, é por vida. Não estou tentando exacerbar um ponto de vista, estou chamando para uma busca por terrenos férteis no deserto. Em deriva, como se atravessássemos as paisagens e as marcas dos Pontos já dados, o que nos desafia é o próximo passo. Albert Camus já nos ensinou sobre isso, ou se abraça o Absurdo ou se reestabelece. Entendo que, já no deserto, em deriva, consciente da inconsistência da existência, o morrer ganha cores diferentes, espécie de inversão – os ares espetaculares de liberdade através do suicídio perdem sua força, já não pela ausência da presença da morte, mas por ser constituinte do próprio ar que respiramos – o fardo sisífico diário de cada um.

Assim, a questão é, diante do escrito, tocando de olhos fechados os pontos tramados, consciente disto, qual o próximo passo?

Talvez, essa seja a questão fundamental de toda produção… Qual o próximo passo? Aí nos encontramos com Isto, numa bela maquinaria expressa em Vazio+Silêncio:Nada. Deve-se assumir que sempre estamos sendo perseguidos por Isto, parte insuperável do que nos constitui. Aqui, o agir perde seu valor de ação, nossas mãos se apresentam atadas. É o movimento que me parece ganhar forma na voz de Milton… Uma dialética do Vazio é um constante e eterno movimento de preenchimento e esvaziamento. Esqueçamos a plenitude como objetivo, Nietzsche já apontava para o insuperável, insuportável(?) para os modernos, caráter a-histórico presente na vida. Dimensões inevitáveis para uma vida que se quer arte. Tudo se trata do que nos faz nos rendermos diante do mundo.

UM FIM(?) PARA ALGO IRREALIZADO

Não sabendo como terminar este texto, sem mesmo saber ao certo se em algum momento ele de fato se iniciou, com seu começo quase mecânico, seu meio um tanto caleidoscópico, e este fim que, talvez, traga o silêncio para o primeiro plano. O que se tentou fazer aqui, mais do que realizar a confecção de alguma hipótese ou defesa de algum argumento, pode-se ser descrito como um Nada. Estranho como possa parecer, desarticulado como pode se perceber, a tentativa fora de caminhar por alguns espaços, desérticos por si, sentimentais que me defrontei ao longo do ano de 2019 (num continuo movimento anacrônico entre 2015 e o presente). Boa parte do que aqui se escreveu, sem nenhuma pretensão acadêmica, é o que move praticamente todo o meu relacionamento com o mundo.

Não sem razão, manterei os nãos no início destes dois parágrafos, a negatividade do que nos envolve no relacionamento com a arte, ou melhor com a vida, é o motor de meus pensamentos e movimentos e sentimentos. O plano de fundo para este ensaio – gênero mais próximo do que se fez aqui – é a própria decomposição inerente da carne diante da arte e da vida, digo, como Didi-Huberman escreveu, nós somos os elementos de passagem diante da arte, nós carregamos a duração, ou em minhas palavras, nós somos escravizados pelo tempo diante da arte. Mas interessante pensar que, em meio a nossa própria decomposição, somente a nós foi dado o direito, fardo (?), de rasgar esta mesma duração, de tentar fazer estropelias com as experiências que nos-abre as obras de arte, ou a natureza, ou o próprio caráter desumano, para o bem e para o mal, do demasiadamente humano.

Busca-se, eu busco, e espero me fazer, se não compreendido pelo menos acolhido, isto que nosso corpo parece exigir ao nos depararmos com a finitude: levar o tempo. De novo, Camus já nos ensinou isto através do acolhimento da absurdidade da existência, mas o acolhimento do tempo é, ao mesmo tempo, entender que esse inimigo é inevitável, que ao sentarmos para escrever, pintar, cantar, respirar, historiar, etc., estamos assumindo um confronto que de antemão, e sempre, está perdido, não importa as mirabolantes invenções nanotecnológicas que virão. Preciso lembrar, todo dia, não somente por ser “profissionalmente” um interessado na temporalidade, que morro, que morremos e morreremos.

Este levar o tempo, mais do que um objetivo ou função de uma arte contracultural em geral, é o que me impressiona. Este Isto, que não saberei nomear, não aceita nem a felicidade plena nem a plena condenação da morte. Mas anuncia uma fragilidade – como não lembrar do Clube da Esquina – que nos desconcerta, assim como tudo que nos é insuperável. Isto é o ponto de inflexão intenso, algo próximo do que em outros momentos se chamou de sublime, que não é imediatamente conceituável e não exige que o seja, este é o desconcerto. É a vergonha e o embaraço de se olhar no espelho, se perceber envelhecido, lembrar que todo o trabalho e esforço do dia anterior, do ano anterior, da juventude (não em faixa etária) cheia de vida perdida, o abrir os olhos, e os próximos dias e anos, todos inúteis, todos com seu fim inevitável e dado. Mas quando a arte carrega este Isto, vestido seja de esperança ou fracasso, dor ou paixão e, talvez tudo junto, e nos rasga, nos fere, brinca com nossa memória, nos faz querer beijar a morte na lâmina de uma navalha… Isto nos lembra que tempo e morte se relacionam conosco como em uma orgia, como na pornografia mais barata, no gemido mais falso, mas que, também, podemos nos levantar, rejeitar este tipo “orgiástico” de relacionamento, sair e nos dar a chance de reencontrá-los amá-los e levá-los.

A arte, me parece, sempre carregar esse avesso da razão, do ilimitado, do divino, e nos presenteia com o mais diabólico dos presentes, o mais esquizofrênico, torto, tosco, cheio de morte, mas mesmo assim quente, sem sentido, quebrado, fraturado sem a exigência e necessidade de bricolagem…

EPÍLOGO

“Mergulhar nessa certeza sem fundo, sentir-se suficiente alheio à sua própria vida para acrescentá-la e percorrê-la sem a miopia do amante, aí está o princípio de uma libertação. Essa independência nova tem um prazo, como toda liberdade de ação. Não passa um cheque sobre a eternidade. Mas substitui as ilusões da liberdade, que se detinham todas na morte. A divina disponibilidade do condenado à morte diante do qual em certa madrugada as portas da prisão se abrem, esse incrível desinteresse por tudo, exceto pela chama pura da vida, a morte e o absurdo, são aqui, nota-se, os princípios da única liberdade razoável: aquela que um coração humano pode sentir e viver. Isto é uma segunda consequência. O homem absurdo vislumbra assim um universo ardente e gélido, transparente e limitado, no qual nada é possível mas tudo está dado, depois do qual só há o desmoronamento e o nada. Pode então decidir aceitar a vida em semelhante universo e dele extrair suas forças, sua recusa à esperança e o testemunho obstinado de uma vida sem consolo. ”

Albert Camus, “A Liberdade Absurda” em O Mito de Sísifo.

TRAVESSIA (Milton Nascimento)

Quando você foi embora fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito

Hoje eu tenho que chorar

Minha casa não é minha e nem é meu este lugar Estou só e não resisto, muito tenho pra falar

Solto a voz nas estradas, já não quero parar Meu caminho é de pedra, como posso sonhar Sonho feito de brisa, vento vem terminar

Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar

Vou seguindo pela vida me esquecendo de você

Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver Vou querer amar de novo e se não der não vou sofrer Já não sonho, hoje faço com meu braço o meu viver

Solto a voz nas estradas, já não quero parar Meu caminho é de pedra, como posso sonhar Sonho feito de brisa, vento vem terminar

Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar Vou querer me matar

Solto a voz nas estradas, já não quero parar Meu caminho é de pedra, como posso sonhar Sonho feito de brisa, vento vem terminar

Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Walter. “Sobre o conceito da história”. In.: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre a literatura e história da cultura / Walter Benjamin; tradução Sérgio Paulo Rouanet; prefácio Jeanne Marie Gagnebin – 8ª Ed. Revista – São Paulo: Brasiliense, 2012 – (Obras Escolhidas v. 1).

CAMUS, Albert. O mito de Sísifo / Albert Camus; tradução Ari Roitman e Paulina Watch. – 11ª ed. – Rio de Janeiro: Reccord, 2014.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo : história da arte e anacronismo das imagens / Georges Didi-Huberman ; tradução Vera Casa Nova, Márcia Arbex. – Belo Horizonte : Editora UFMG, 2015. Pp. 15.

SONTAG, Susan. “A estética do silêncio”. In.: A vontade radical : estilos / Susan Sontag ; tradução João Roberto Martins Filho. – São Paulo : Companhia das Letras, 2015.

DISCOS

TRAVESSIA (1967) de Milton Nascimento CLUBE DA ESQUINA (1972)

CLUBE DA ESQUINA 2 (1978)

NOTAS

** Texto apresentado na disciplina Tópicos Especiais – Comunicação em Conflito: contracultura e temporalidades, do cinema à música popular, no PPGCOM/UFOP, ministrada pelo professor Cláudio Coração.

[1] “Racismo reverso”, “obscenidade”, “doutrinação de gênero”…

[2] Não se assuste caso o silêncio não se apresente! Não sejamos afoitos.

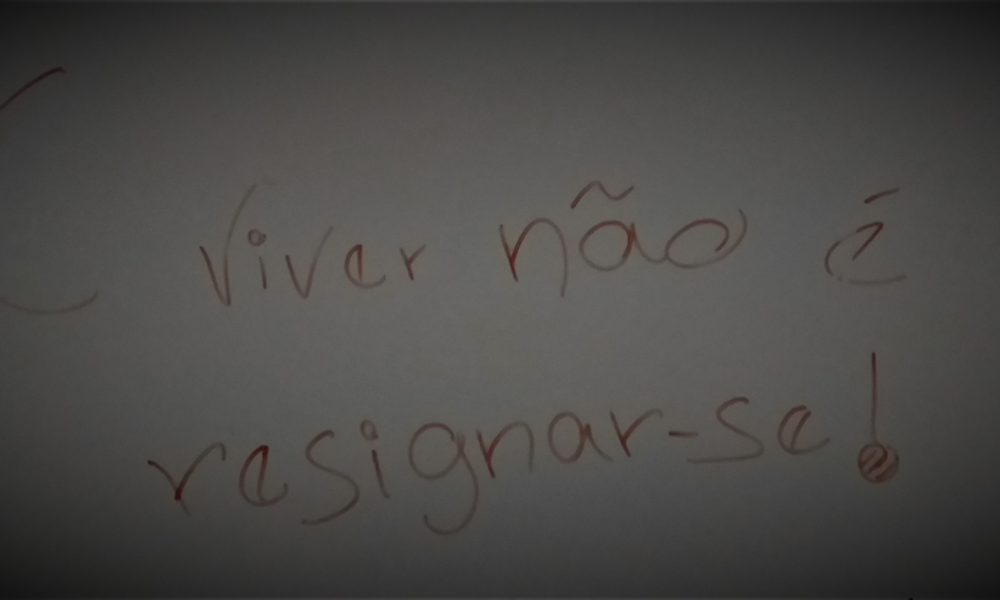

Créditos na imagem: “À parede do meu quarto!“. Arquivo pessoal.

No comments