O esplendor da mata vai renascer

E o ar de novo vai ser natural

Vai florir

Cada grande cidade o mato vai cobrir

Das ruínas um novo povo vai surgir

E vai cantar afinal

As pragas e as ervas daninhas

As armas e os homens de mal

Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval.

(João Nogueira, Paulo César Pinheiro)

As ruínas representam o domínio das forças naturais sob a forma espiritual (SIMMEL, 2015, p. 62). Esse “domínio” se refere à destruição de uma obra humana, que, em função da ação da natureza, apresenta-se arruinada. Apesar disso, a ruína não se reduz à destruição porque ela também pode servir como material de construção, conservando elementos de uma configuração antiga, mas tornando-se algo “novo”.

De todo modo, a ruína, enquanto desconfiguração que a natureza causa nos feitos humanos, indica que as necessidades da matéria não se adaptam incondicionalmente à liberdade do espírito[1] (SIMMEL, 2015, p. 59), uma vez que a matéria está sujeita ao efeito do tempo e de outras intempéries. Com isso, as ruínas dão a ver que há um limite material e temporal que impede que a ideia artística se realize plenamente e ad infinitum no mundo.

Disso se segue que, por um lado, a reflexão sobre a ruína toma como pressuposto a oposição entre natureza e cultura. Por outro lado, essa reflexão também dissolve essa dicotomia (SIMMEL, 2015, p. 65). Uma vez que, a ruína se apresenta como uma unidade entre um feito humano e as forças naturais, fazendo com que uma obra humana seja também percebida como produto da natureza (SIMMEL, 2015, p. 61).

A ruína se apresenta como uma unidade, apesar de essa unidade ser resultado do desmoronamento de uma unidade anterior. Nos termos de Walter Benjamin (2011, p. 190), a Antiguidade fornece restos com os quais se constrói uma nova realidade e a visão acabada desse “novo” era a ruína. Com isso, não só os opostos natureza e cultura, mas também passado e presente, se apresentam de forma unitária nas ruínas (SIMMEL, 2015, p. 65). Isso se explica porque a ruína mostra o trânsito do ser no tempo, concentrando em si todo o período desde que ela foi feita. De modo que, por meio dela, os destinos e mudanças do passado se fazem estéticamente perceptíveis no presente (SIMMEL, 2015, p. 65), ou seja, o passado é presentificado em forma de ruína.

Walter Benjamin, citando Borinski, chama a atenção para esse aspecto, aparentemente paradoxal, das ruínas:

A empena quebrada, as colunas em pedaços, têm a função de testemunhar o milagre da sobrevivência do edifício em si às elementares forças da destruição, o raio, o terremoto. A artificialidade dessas ruínas apresenta-se como a última herança de uma Antiguidade que, em solo moderno, já só pode ser vista, (…) como um pitoresco monte de ruínas (BORINSKI, 1914, p. 193-194, apud BENJAMIN, 2011, p. 189).

A dimensão temporal faz parte dessa reflexão sob a forma de aparente contradição da ruína, enquanto algo que está em pedaços, mas que testemunha a inteireza do que foi no passado. Nesse sentido, a ruína, sendo aquilo que restou, é significativa para interpretar o que passou.

Devido a isso, Boronski atribui um caráter “pitoresco” ou estético às ruínas. Simmel também enfatiza esse caráter, destacando o aspecto contemplativo das ruínas. De acordo com ele, o encanto que elas suscitam reside justamente na sua capacidade de comportar essas dualidades em uma forma unitária (SIMMEL, 2015, p. 61).

Esse caráter contemplativo das ruínas induz a pensar que a destruição de uma obra de arte é ela mesma estética. Essa destruição, como já dito, pode ser resultado de forças naturais ou pode ser intencional, visto que a ação artística pode resultar não só de uma atividade de produção de peças, mas também da atividade de desfigurá-las (GELL, 2018, p. 78). Isso faz lembrar a distinção que Simmel faz entre as ruínas resultantes de uma passividade, de um “deixar acontecer” (SIMMEL, 2015, p. 60), isto é, de um desleixo humano no qual algo deteriora-se por ser abandonado a sua própria sorte, e as ruínas resultantes de uma “ação positiva” (SIMMEL, 2015, p. 60), ou seja, de um gesto de destruição. É precisamente esse segundo caso, o gesto de destruição e o caráter estético associado a ele, que nos interessa.

O gesto destrutivo não é um acidente, mas sim uma ação motivada (FLUSSER, 2014, p. 114). Esse gesto é o gesto de abolir estruturas, sendo que estruturas são regras que organizam elementos para formarem um todo (FLUSSER, 2014, p. 112). Destruir, portanto, significa desordenar (ibidem). Além disso, no gesto destrutivo se manifesta uma maneira de estar no mundo que nega um objeto (FLUSSER, 2014, p. 113). Essa negação do objeto ou essa desobjetalização é uma estratégia frequente na arte contemporânea e um movimento importante para criticar a ilusão que a representação pode oferecer (BELO, 2014, p. 68). Essa ilusão, no caso da fotografia em especial, está relacionada ao fato de que ela é tomada como a mais denotativa das imagens. Por exemplo, no caso de um desenho, claramente há um agente humano que se coloca entre a imagem e o seu significado (FLUSSER, 2014, p. 25), mas no caso da fotografia, isso não é tão evidente, o que faz com que seja atribuído a ela um caráter não-simbólico, objetivo, documental…

Sobre isso, Vilém Flusser (2014, p. 33) afirma que os instrumentos são prolongações de órgãos do corpo que simulam o órgão que prolongam: a enxada, o dente; a flecha, o dedo; o martelo, o punho e, por fim, a máquina fotográfica simula o olho. Nesse sentido, a câmera fotográfica é tomada como um olhar protético, como se ela não fosse uma mediação do olhar. Consequentemente, a fotografia é considerada um índice do real, de modo que o observador olha as fotografias como se elas fossem janelas e não imagens, depositando nelas a mesma confiança que deposita nos seus próprios olhos (FLUSSER, 2014, p. 24).

Mas, a despeito dessa posição do observador, a aparente objetividade das fotografias é ilusória, pois elas são tão simbólicas quanto o são todas as imagens (FLUSSER, 2014, p. 25). Ou seja, “o que vemos ao contemplar as imagens técnicas não é “o mundo”, mas determinados conceitos relativos ao mundo” (ibidem). Esse caráter conceitual por trás de toda fotografia faz com que ela se torne objeto da crítica filosófica. Para Flusser (2014, p. 101), “a filosofia da fotografia é necessária porque é reflexão sobre as possibilidades de se viver livremente num mundo programado por aparelhos[2]”, dentre os quais o fotográfico.

Nesse contexto, o gesto destrutivo em relação à fotografia visa romper a ilusão de que elas correspondem à realidade, desvelando que elas são passíveis de manipulação como qualquer outra imagem. Então, a partir do gesto destrutivo é possível demonstrar que a fotografia também pode representar o disforme, o abstrato, o não figurativo… (ANEXO 1)

Para ilustrar de que forma o gesto destrutivo se dirige à imagem técnica, apresentaremos os resultados de um processo de experimentação com fotografia de base química no qual o filme fotográfico é submerso em um líquido, alterando a sua emulsão antes da revelação. Adolfo Cifuentes, comentando esse processo, que ficou conhecido como “sopa de filme”, afirma que:

submetidos a banhos e imersões em “sopas” químicas, os filmes são danificados, modificando aleatoriamente os processos de revelação da imagem e gerando nelas as impurezas próprias de uma estética das ruínas e do acaso, menos interessada no “registro do real”, do que no seu rastro e talvez até na sua erosão e ruína (CIFUENTES, 2023).

Dessa forma, o objetivo da “sopa de filme” é explorar a visualidade das impurezas produzidas nas imagens, causando manchas e comprometendo a granulação, a cor e a nitidez, aleatoriamente. Vinho, vinagre, suco de limão, detergente e naftalina são exemplos de itens recorrentemente utilizados nesse processo. Mas as fotografias que serão apresentadas aqui são resultantes de “sopas de filme” feitas com café e dendê. Conforme discutiremos adiante, o interesse pelo uso desses materiais é o interesse de pensar sobre o que eles representam para a cultura afro-brasileira.

Série “Café” (2022)

Abdias do Nascimento (1978) principia o livro que foi marco da sua carreira com a definição de genocídio. Partindo dessa definição, ele critica que, até onde se sabe, essa palavra foi cunhada durante a Segunda Grande Guerra para designar a hecatombe do povo judeu sob o nazismo. Ou seja, foi preciso acionar a indignação do prestigiado povo judeu (ainda que eles sejam como uma “minoria” na Europa), para que se tomasse conhecimento de um delito pratiado impunemente ao longo da história contra os negros (MOURÃO, 1978). A contribuição de Abdias em relação a essa definição está além dessa crítica, uma vez que ele apresenta a aculturação, no sentido do embranquecimento da cultura, enquanto uma forma de genocídio (NASCIMENTO, 1978, p. 93). Com isso, ele amplia esse conceito, demonstrando que ele não se refere estritamente à exterminação de grupos humanos (esse tópico será retomado em textos posteriores).

A ideia de genocídio se faz presente não só na reflexão de Abdias como também em uma das fotos que compõe a série Café (ANEXO 2). Não só essa ideia, como também o próprio café, conecta esse trabalho fotográfico ao trabalho de Abdias do Nascimento, uma vez que esse material também se faz presente na produção intelectual e artística de Abdias (ANEXO 3).

Durante a primeira metade do século XIX, o café tornou-se o principal produto para a economia brasileira. Em função disso, a população escravizada, que antes se concentrava na região nordestina do Brasil, dirigiu-se para o sudeste (NASCIMENTO, 1978, p. 49). Nesse contexto, “o papel do negro escravizado foi decisivo para o começo da história econômica de

um país fundado, como era o caso do Brasil, sob o signo do parasitismo imperialista” (ibidem). Em outras palavras, os colonizadores iniciaram a exploração das terras brasileiras em simultâneo ao aparecimento dos negros no Brasil, que fertilizarm o solo brasileiro com suas lágrimas, seu sangue, seu suor e seu martírio na escravidão (NASCIMENTO, 1978, p. 48). Sem o escravizado, a estrutura econômica do país jamais teria existido (NASCIMENTO, 1978, p. 49). Portanto, a escravização foi o ato fundador do Brasil institucional (ou de um “Brasil com z”[3], metaforicamente falando).

Ao dizer que os negros fertilizaram o solo com lágrimas, Abdias nos remete ao conceito de “banzo”. No dicionário banto, esse conceito é definido da seguinte forma:

Banzo [1] s.m. (1) Nostalgia mortal que acometia os negros africanos escravizados no Brasil. // adj. (2) Triste, abatido, pensativo. (3) Surpreendido, pasmado, sem jeito, sem graça. Assim, estar com banzo significa estar triste, abatido, pensativo. Do quicongo mbanzu, pensamento, lembrança; ou do quimbundo mbonzo, saudade, paixão, mágoa” (LOPES, 2006, p. 46).

O panafricanismo, subvertendo os antagonismos típicos do pensamento ocidental, mostra que o banzo, enquanto uma tristeza associada à saudade, também pode ser uma alegria por ser uma conexão com o ancestral a partir das lembranças que aproximam os que estão longe. Diferente de simplesmente “romantizar” essa tristeza – o que não deve ser feito, dado que, conforme dito acima, o banzo se refere a uma nostalgia mortal – com essa subversão, o pensamento panafricano destaca que esse sentimento, para além de ser causa de mal-estar, pode ser uma ferramenta para acessar um passado que os brancos negaram aos negros, relegando-os a uma “não-história” (esse tópico também será desenvolvido em textos posteriores).

O banzo também é um tema de Abdias do Nascimento:

o afrodescendente escravizado praticou, ainda, a forma não violenta ou pacifista de manifestar sua inconformidade com o sistema. Foi o mais triste e trágico tipo de rejeição – o banzo. O africano era afetado por uma patética paralisação da vontade de viver, uma perda definitiva de toda e qualquer esperança. Faltavam-lhe as energias, e assim ele, silencioso no seu desespero crescente, ia morrendo aos poucos, se acabando lentamente (NASCIMENTO, 1978, p. 58-59).

Abdias apresenta o banzo como uma forma não-violenta de revoltar-se. Se assim for, então nós, povos colonizados, racializados e/ou desenraizados “somos (…) uma ameaça coletiva, de tanta tristeza”, conforme afirma a escritora cabo-verdiana Dina Salústio (2015, p. 101).

Encerrando a reflexão histórica suscitada pelo café para pensá-lo quimicamente, o café contém os fenóis que se aproximam muito dos fenóis presentes nas fórmulas de reveladores fotográficos (WILLIAMS, 1995, p. 2). Em função disso, ele é utilizado como um revelador não tradicional, em um processo que se chama Cafenol[4]. A “sopa de filme” feita com café resultou em um “corpo de fundo”, o que não acontece em sopas feitas com outros materiais. Isso hipoteticamente está relacionado a essa característica do café. Essa característica provavelmente também explica o porquê as fotos dessa série ficaram subexpostas. Na nossa perspectiva, o aspecto escuro que têm essas imagens (ANEXO 4) (ANEXO 5) (ANEXO 6) fazem com que elas adquiram um tom fúnebre e trágico, remetendo à tristeza, ao banzo, à morte, ao suplício, ao martírio, ao desenraizamento… indo ao encontro da reflexão sobre o café na história do Brasil.

Série “Dendê” (2023)

O candomblé é o ventre gerador da arte afro-brasileira (NASCIMENTO, 1978, p. 103). Não só as artes visuais, mas também a cozinha afro-brasileira, enquanto a arte de preparar iguarias, tem uma origem religiosa (BASTIDE, 2001, p. 331), de modo que o preparo dos alimentos e as refeições convertem-se em partes dos ritos sagrados (BASTIDE, 2001, p. 334). O azeite de dendê é utilizado não só na culinária como também no “batismo” dos tambores utilizados nos terreiros, visto que os tambores do candomblé (rum, rum pi e lé) não são tambores comuns, mas passam para um preparo antes de serem utilizados nos rituais (BASTIDE, 2001, p. 34-35).

Somado a isso, “cada orixá tem seus pratos preferidos” (BASTIDE, 2001, p. 332). O dendê, por exemplo, é um dos ebós de Exu, o que quer dizer que ele, além da aguardente e da pimenta, é um dos alimentos favoritos desse orixá (PRANDI, 2001, p. 58). Exu é o intermediário necessário entre o ser humano e o sobrenatural, o intérprete que conhece ao mesmo tempo a língua dos mortais e a dos orixás (BASTIDE, 2001, p. 34). Em função disso, é associado a ele o lugar da encruzilhada – aliás, essa é uma palavra cara a essa discussão, sendo considerada mais apropriada do que “sincretismo” para falar da intersecção entre as religiões de diferentes origens étnicas no Brasil.

Além disso, Exu é o encarregado de levar aos deuses da África o chamado de seus filhos do Brasil (ibidem). Devido a relação entre dendê e Exu e a função desse orixá de conectar os afrodescendentes a sua origem africana, é dito que, simbolicamente, quem come dendê come uma parte da África. Em função disso, o dendê é um material associado à ancestralidade, fazendo lembrar que embora o colonialismo tenha tentado reduzir os negros à escravizados, eles preservam consigo a nobreza ancestral.

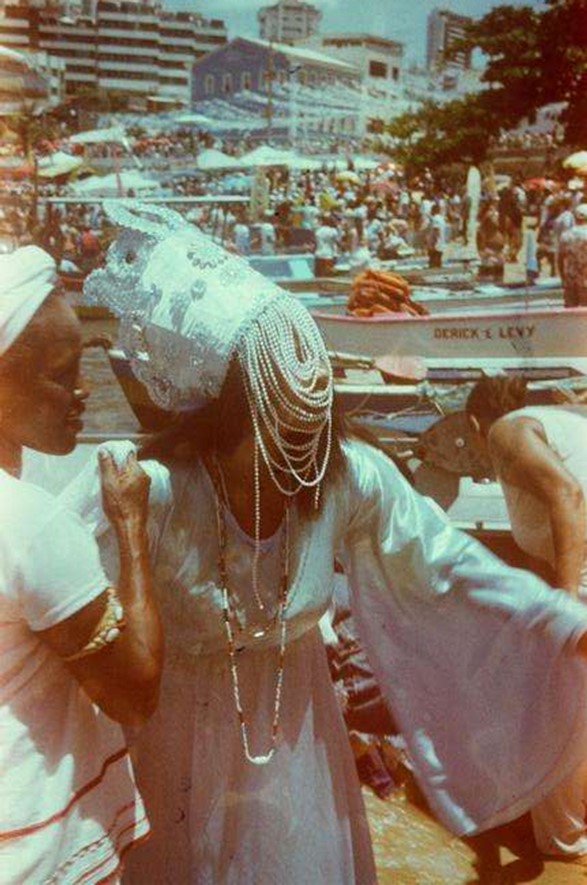

As fotos da série Dendê (ANEXO 7) (ANEXO 8) (ANEXO 9) foram produzidas na festa centenária do dia dois de fevereiro, no Rio Vermelho, em Salvador, que é a maior festa de candomblé do mundo. O dia dois de fevereiro é considerado “o dia da purificação” em que se celebra Oxum (água doce) e Iemanjá (água salgada) (BASTIDE, 2001, p. 90).

Nesse contexto, é interessante destacar que no imaginário de três importantes etnias formadoras do povo brasileiro, os rios, lagos e córregos estão povoados de entidades encantadas. Além de Anamburucu, Oxum e Iemanjá presentes nas narrativas afro-brasileiras, também podemos citar a Sereia portuguesa e a Ipupiara[5] ameríndia (DA CÂMARA CASCUDO, 2012). Com isso, a presença de uma figura que habita no fundo das águas é um ponto de convergência da mitologia africana, europeia e indígena. Desse modo, essa figura pode ser considerada um índice da heterogeneidade da cultura brasileira.

Nas imagens da série Dendê, é possível ver os fiéis utilizando vestes tradicionais (ANEXO 10) (ANEXO 11) (ANEXO 12) para homenagear Iemanjá. As imagens também registram as flores utilizadas para fazer oferendas (ANEXO 13) (ANEXO 14) (ANEXO 15) (ANEXO, 16) (ANEXO 17). Em contraste com as fotos da série Café, as fotos da série Dendê apresentam cores vibrantes, semelhante a do azeite utilizado em sua produção. Com isso, diferente do aspecto trágico e sombrio da primeira série, essa segunda, em todos os sentidos, tem um tom mais alegre e festivo. Essa diferença se dá tanto em relação à visualidade das imagens quanto à simbologia dos materiais utilizados na sua produção, uma vez que enquanto o café remete ao Brasil colonial, que decorre do desenraizamento e escravização dos negros, o dendê remete à brasilidade (no sentido de uma heterogeneidade obliterada pelo Brasil institucional), à ancestralidade, à emancipação, à descolonização e à festividade e religiosidade afro-brasileira.

Ao mesmo tempo que a ruína indica que existe um limite material para realização de uma ideia artística, a experimentação com a fotografia analógica dá a ver que a arte pode se apropriar desse limite. Dito de outro modo, a arte pode se valer da sua própria arruinação, visto que além da criação, a destruição também pode ser um gesto artístico – e político.

Com isso, a discussão sobre a técnica fotográfica aqui apresentada e a discussão sobre as ruínas são convergentes na medida em que enfatizam o caráter estético dessa destruição por meio da apresentação unitária entre os elementos da natureza (nesse caso, a bebida e o azeite derivados das plantas) e uma obra humana (nesse caso, a fotografia). Um outro ponto de convergência entre esses dois assuntos é a dimensão do tempo, que se faz presente na discussão sobre as ruínas, conforme foi dito, e também se faz presente em toda e qualquer reflexão sobre a fotografia, apesar de esse não ter sido o foco da nossa apresentação[6].

Mas, especificamente no caso da reflexão suscitada pelas fotografias em questão, é possível pensar que, por um lado, o café, sendo um elemento tão intimamente ligado à escravização, remete a um passado sombrio com o qual é preciso lidar, já que não é possível desconsiderá-lo. Nesse sentido, é possível relacioná-lo a um luto, em função do caráter de inacessibilidade do passado, que nos impede de voltar no tempo para modificá-lo. Por outro lado, o dendê, na medida em que está relacionado à ancestralidade, tem a ver com o futuro, ou seja, com o “futuro ancestral” – fazendo menção ao título do livro do Ailton Krenak (2022) – que visamos construir, futuro esse relacionado à libertação do oprimido e “ao acerto de contas” de uma dívida histórica. Nesse ponto, retomando a epígrafe com a qual iniciamos esse texto, que afirma que a floresta irá renascer, à revelia da ocupação capitalista do espaço, representada pela urbanização, e que dessas ruínas emergirá um povo que canta e festeja, acrescentamos que toda profecia convoca a sua realização (WATZLAWICK, 1985).

ANEXO:

Anexo 1: Fotografia analógica resultante de um filme danificado com caldo de cana, 2022.

Anexo 2: A pixação enquanto contramonumento (Fora Genocida), 2022.

(Duplaexposição resultante de um filme danificado com café)

Anexo 3: Detalhe da pintura “Cafezal”,de Abdias do Nascimento, sem data.

Anexo 4: Fotografia analógica resultante de um filme danificado com café, 2022.

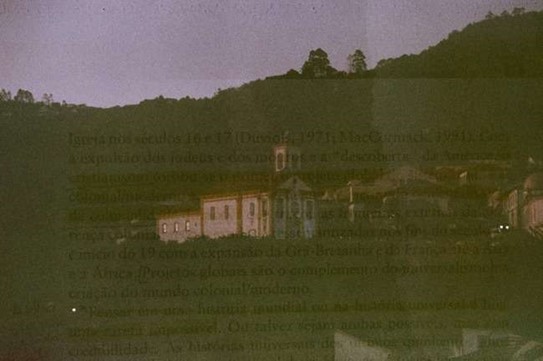

Anexo 5: Duplaexposição resultante de um filme danificado com café (Igreja de Nossa Senhora Mercês e Misericórdia em Ouro Preto e citação de Walter Mignolo)[7], 2022.

Anexo 6: Fotografia analógica resultante de um filme danificado com café, 2022.

Anexo 7: Fotografia analógica resultante de filme danificado com azeite de dendê, 2023.

Anexo 8: Fotografia analógica resultante de filme danificado com azeite de dendê, 2023.

Anexo 9: Fotografia analógica resultante de filme danificado com azeite de dendê, 2023.

Anexo 10: Fotografia analógica resultante de filme danificado com azeite de dendê, 2023.

Anexo 11: Fotografia analógica resultante de filme danificado com azeite de dendê, 2023.

Anexo 12: Fotografia analógica resultante de filme danificado com azeite de dendê, 2023.

Anexo 13: Fotografia analógica resultante de filme danificado com azeite de dendê, 2023.

Anexo 14: Fotografia analógica resultante de filme danificado com azeite de dendê.

Anexo 15: Fotografia analógica resultante de filme danificado com azeite de dendê.

Anexo 16: Fotografia analógica resultante de filme danificado com azeite de dendê, 2023.

Anexo 17: Fotografia analógica resultante de filme danificado com azeite de dendê, 2023.

REFERÊNCIAS:

BASTIDE, Roger. O candomblé da Bahia: rito nagô. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

BELO, Fábio. O não objeto, o espetáculo, a ruína: comentário sobre a fotografia de Juan Rulfo a partir da teoria de Flusser. In SERRA, Alice (org), Imagem, imaginação, fantasia. Belo Horizonte: Relicário, 2014, p.65-70.

BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

CIFUENTES, Adolfo (org). Fotografia além do objeto, objeto além da fotografia. Espaço F, Escola de Belas Artes (UFMG). Belo Horizonte: 2023 (flyer de exposição). Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1ibriaVg74-_1MrIsDmvtBznLlWSNsJe2/view?usp=sharing Acesso em: 19/06/2023

DA CÂMARA CASCUDO, Luís. Geografia dos mitos brasileiros. São Paulo: Global Editora e Distribuidora Ltda, 2012, edição não paginada.

DERRIDA, Jacques. Demeure, Athènes. Photographies de Jean-François Bonhomme. Paris: Galilée, 1996.

GELL, Alfred. Arte e Agência. São Paulo: Ubu Editora, 2018.

FLUSSER, Vilém. Gestos. São Paulo: Anneblume: 2014.

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Anneblume, 2011.

INWOOD, Michael. Dicionário Hegel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.

KRENAK, Ailton. Futuro Ancestral. São Paulo: Companhia das letras, 2022.

LOPES, Nei. Novo Dicionário Banto do Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2006.

MIGNOLO, Walter. Histórias locais / projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.

MOURÃO, Gerardo Mello. In NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978 (Orelha de livro).

NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

SALÚSTIO, Dina. A traição do tempo. In: GOMES, Simone (Org), Literatura cabo-verdiana: seleta de poesia e prosa em língua portuguesa. Belo Horizonte: Nandyala, 2015.

SIMMEL, Georg. A ruína: um ensaio estético. In: ____. Coletânea de textos de estética de Georg Simmel. Trad. Ari Gordon. Publicação independente: 2015.

WATZLAWICK, Paul; BEAVIN, Janet H.; JACKSON, Don D. Pragmática da comunicação humana. São Paulo: Cultrix 1985. edição não paginada.

WILLIAMS, Dr. Scott. A Use for that Last Cup of Coffee: Film and Paper Development. [S. l.], 1995. Disponível em: https://people.rit.edu/andpph/textcoffee.html. Acesso em: 8 out. 2020.

NOTAS:

[1] Nesse contexto, o conceito de espírito denota justamente os produtos da mente humana em contraste com a natureza (INWOOD, 1997).

[2] Essa citação é importante por associar a filosofia da fotografia a uma potência de liberdade. No entanto, tirada de contexto ela pode parecer obscura, porque “aparelho” e “programa” são conceitos que tem uma acepção específica na filosofia de Vilém Flusser. Como essa discussão não é assunto desse texto, vamos nos limitar a apresentar a definição desses termos dada no glossário da Filosofia da caixa preta, na qual Flusser (2014, p. 10) define aparelho como “brinquedo que simula um tipo de pensamento” e programa como “jogo de combinação com elementos claros e distintintos” (FLUSSER, 2014, p. 13).

[3] O contato dos europeus com o território brasileiro corresponde ao momento da inclusão do Brasil na chamada “história mundial”. O que equipara “a institucionalização do Brasil” à ocidentalização ou colonização do Brasil e, consequentemente, o seu reconhecimento no cenário internacional.

[4] Ver: https://caffenol.com.br/ Acesso em: 22/06/2023

[5] Diferentemente do que apresenta a perspectiva folclórica, generalizante e estereotipada, não há lenda indígena que tenha registrado uma Iara de cabelos longos e voz maviosa. Lendas indígenas citam sempre o velho homem marinho, a Ipupiara, nunca Iara. A Iara (ig-água, iara-senhor) é uma roupagem da cultura europeia. Ela denuncia, portanto, a aculturação, a presença do branco e de sua força assimiladora do mestiço (DA CÂMARA CASCUDO, 2012). Teodoro Sampaio (1928, apud DA CÂMARA CASCUDO, 2012) assim traduziu Ipupiara: “Ipupiara, corr. ypú-piara, o que reside ou jaz na fonte, o que habita no fundo das águas. É o gênio das fontes, animal misterioso que os índios davam como o homem marinho, inimigo dos pescadores, mariscadores e lavandeiras.”

[6] Uma das abordagens nesse sentido é a relação estabelecida por alguns autores entre “o atraso” e o tema da fotografia, destacando o hiato entre o momento presente e o clic que o captura, transformando-o em imagem (DERRIDA, 1996, p. 25) e o hiato entre o momento em que a foto é tirada e o momento em que ela é vista por alguém. Nas palavras de Derrida: “Tout va se mettre en place à l’instant (…) pour que plus tard, dans quelques autres instants, parfois longtemps, très longtemps après, un autre présent à venir soit surpris par le déclic et à jamais fixé, reproductible, archivable, sauvé ou perdu pour ce temps-ci.” (DERRIDA, 1996, p. 26)

[7], “(…) o cristianismo tornou-se o primeiro projeto global do sistema mundial colonial/moderno e, consequentemente, a âncora do ocidentalismo e da colonialidade do poder. (…) Pensar em uma história mundial ou na história universal é hoje uma tarefa impossível.” (MIGNOLO, 2003, p. 46)

Créditos na imagem: Da autora.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”SOBRE A AUTORA” color=”juicy_pink”][vc_column_text][authorbox authorid = “215”][/authorbox]

Lara Carvalho Cipriano

Related posts

História da Historiografia

História da Historiografia: International

Journal of Theory and History of Historiography

ISSN: 1983-9928

Qualis Periódiocos:

A1 História / A2 Filosofia

Acesse a edição atual da revista