No Brasil do bolsonarismo, as Ciências Humanas tornaram-se alvo. Em abril de 2019, por exemplo, o atual ministro da Educação afirmou que sua gestão, recém-iniciada, estava “estudando” a retirada de financiamento aos cursos e pesquisas em Humanidades, por considerá-las de pouca utilidade para o país. Não só isso, evidentemente: mais de uma vez, no que já se tornou um lugar-comum irritante, os bolsonaristas acusaram estas áreas, ainda que sem provas, de “doutrinação”, “politização” e “partidarização”, repetindo o mesmo gesto inaugurado há alguns anos pelo movimento-empresa Escola sem Partido. As consequências destes assaltos coordenados estão aí para quem quiser vê-las: em nenhum outro momento da história brasileira, a existência mesma das Ciências Humanas correu um risco tão grande – junte-se a isso os cortes, porque cortes são, indiscriminados nos orçamentos das universidades públicas federais e temos um estado possivelmente catastrófico para a educação e a inteligência nacionais. Na nação sonhada por Jair Bolsonaro, portanto, parece não haver lugar algum para o conhecimento, quanto mais para aquele produzido pelas Humanidades e seus profissionais, reiteradamente vilificados pelo presidente e seus sequazes.

De certo modo, este antagonismo às Ciências Humanas desvela mais um aspecto do “ódio à democracia” bolsonarista, para usar a expressão de Jacques Rancière (2014) – o que não é surpreendente, vindo de uma administração cuja figura máxima já exaltou torturadores, elogiou autocratas, pediu o fechamento do Congresso Nacional, celebrou a ditadura civil-militar de 1964 e declarou querer fuzilar seus oponentes. Aqui, certamente o “excesso” (já voltarei a essa palavra) produzido pelas Humanidades revela-se intolerável a quem tem como norte uma “visão bélica da política” (ABRANCHES, 2019) e nada mais. Igualmente, para a agenda ultraconservadora e fundamentalista pregada por integrantes do alto escalão governamental, as Ciências Humanas também se revelam perigosas, pois desestabilizam as certezas, supostamente atemporais, e os essencialismos que as regem. Para quem crê em “Brasil acima de todos e Deus acima de tudo”, uma declaração de guerra à pluralidade e ao secularismo fundamentais à democracia, as Humanidades não devem ser nada menos do que “balbúrdia” – e, consequentemente, precisam ser eliminadas da vida nacional. Se não se pode simplesmente fechar cursos, encerrar pesquisas e cassar docentes, o provável sonho dourado da extrema-direita, então, ao menos, pode-se estrangulá-los economicamente até tornar suas existências inviáveis.

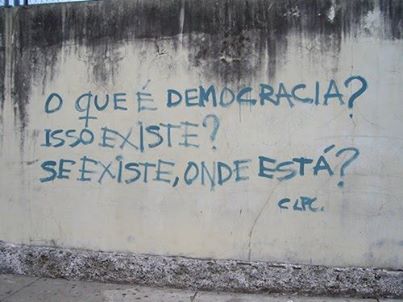

Mas voltemos a Rancière. Segundo ele (2014, p. 17), a democracia, para ser vivida satisfatoriamente, deve ser o “reino do excesso”, em que a coletividade está constantemente questionando seus próprios limites e afirmando seu direito em participar ativamente da discussão acerca dos negócios públicos e seu destino – a “parte dos que não tem parte”, em sua colocação seminal (RANCIÈRE, 2014, p. 17). Nessa concepção, a democracia não se resume a uma forma de governo, mas é, antes de tudo, a maneira pela qual um sujeito tem de ser fazer visível, legível, audível e de reclamar sua parte no demos. Por isso, conclui o intelectual, o movimento democrático é tanto uma “transgressão dos limites, um movimento para estender a igualdade do homem público a outros domínios da vida comum” quanto a reafirmação “do pertencimento dessa esfera pública incessantemente privatizada a todos e qualquer um” (RANCIÈRE, 2014, p. 75). Consequentemente, o temor e a aversão a esse movimento demonstrados por aqueles e aquelas que não só desejam perpetuar a privatização da ágora, sufocando vozes dissidentes, mas por todos e todas a quem a igualdade, real ou desejada, dos sujeitos se assemelha a uma ofensa grave. Mas como e por que, então, esse ódio à democracia se transforma, no contexto brasileiro, em ódio às Humanidades? Fiquemos com dois exemplos, para melhor demonstrarmos esta questão.

No caso da História, que é minha área de atuação, uma das manifestações mais perceptíveis deste sentimento é a profusão de negacionismos de todos os tipos, especialmente no que se refere à última ditadura civil-militar e à escravidão, verdadeiras “expropriações da história” (GRÜNER, 2010, p. 535), representados tanto por empreendimentos comerciais mais organizados, como o Brasil Paralelo e os guias politicamente incorretos de história, quanto por declarações destemperadas de alguns dos novos donos do poder (“os portugueses nunca escravizaram ninguém!”, “o nazismo é de esquerda!”, etc.). Já os mencionei em outro lugar (AVILA, 2019), mas é importante ressaltar uma vez mais que estas narrativas visam negar ou minimizar a realidade das feridas históricas da sociedade brasileira, ou seja, não reconhecem que determinadas injustiças e desigualdades atuais são também resultantes de processos históricos específicos e, através dessa operação, silenciam sobre nossas violências fundadoras e estruturais. Do mesmo modo, essa ausência de reconhecimento passado implica em uma ausência de reconhecimento presente: se não há nada na história que explique profundamente as desvantagens contemporâneas de várias coletividades, então não há necessidade para reparações históricas de qualquer tipo. Sem feridas históricas, não há máculas atuais: o efeito mais perverso disso é a desumanização de uma intensa parcela da população brasileira – os “sem parte”, a quem é negado inclusive o “direito à história” (ARAÚJO, 2017). Vejamos, à título de ilustração, o que o fundador da Escola sem Partido, politicamente próximo do bolsonarismo, escreveu, quando da polêmica em torno da (natimorta) BNCC. De acordo com ele, se a Base fosse aprovada, os e as estudantes brasileiros iriam “estudar os mundos ameríndios, africanos e afro-brasileiros; interpretar os movimentos sociais negros e quilombolas; valorizar e promover o respeito às culturas africanas e afro-americanas”. Para o ideólogo, os “sem parte” deveriam continuar relegados à “antessala da história” e contentar-se com sua condição permanentemente subalterna – afinal de contas, para os seus brios, é um “assombro” que estes atores e processos históricos sejam estudados por nossos e nossas alunas.[1]

Da mesma maneira, a insurgência bolsonarista e arquiconservadora contra a “ideologia de gênero”, seja lá isso o que for, para voltarmos a outro exemplo recorrente, pode ser entendida sob o prisma desse ódio à democracia. Aqui, o desfile de corpos e vidas não disciplinados pela lógica binária e essencialista dos discursos reacionários se torna um espetáculo inadmissível para quem anseia controlar desejos, amores e disposições alheias até seu âmbito mais ínfimo; a simples constatação, de outro modo pouco radical, de que gêneros são construídos histórica e socialmente, não se confundindo com o sexo biológico dos sujeitos, é transformada em uma “ameaça à família” (branca, patriarcal e heteronormativa), devendo, inclusive, ser criminalizada para o “bem da nação”. Basta uma outra olhadela no sítio da Escola sem Partido para verificar esta demonização in situ: ali, docentes de Ciências Humanas são, dentre outros absurdos, acusados de estimularem a pedofilia, o preconceito contra “pessoas normais” (heterossexuais, presume-se), de sexualizarem crianças e de não respeitarem os “valores familiares”. Para um dos colaboradores, trata-se, em última instância, da imposição do “totalitarismo”, esse outro grande inimigo sempre à espreita do cidadão de bem, ao Brasil através da “ideologia do gênero” – Stalin guiado pela mão de Pablo Vittar, digamos.[2] É evidente que, por trás do verniz de uma discussão intelectual legítima, o que temos aqui é uma incapacidade de imaginar o “excesso” democrático representado pelas demandas e perspectivas de vida das pessoas LGBTQ.

Para além disto, as invectivas contra as Humanidades também se alinham à racionalidade neoliberal, em sua versão autoritária, representada pelo projeto bolsonarista. A ideia de que as Ciências Humanas seriam um luxo dispendioso e supérfluo, sem utilidade alguma para as nações é um dos traços mais significativos desta nova razão do mundo (DARDOT & LAVAL, 2015). Como escreveu Wendy Brown (2015, p. 175-200), ao formular tudo em termos de investimento de capital e ao estender a lógica do mercado para todos os aspectos da existência, o neoliberalismo só consegue conceber a educação em termos de uma aplicabilidade instantânea ou de auto capitalização e não como um bem público que ajuda na preparação dos indivíduos para a vida democrática, malgrado seus limites. Por isso, a sua obsessão com métricas avaliativas que medem o “impacto” de determinadas áreas e pesquisas e a constante hierarquização entre campos mais ou menos úteis para a produção de capital humano. Nesse sentido, de acordo com a cientista política, o único horizonte para a educação é o de propiciar o “retorno do investimento” e a acumulação de capital humano, sem quaisquer outras possibilidades – a educação como auto invenção, reflexão continuada sobre problemas específicos, para além de sua simples aplicabilidade, e prática democrática é esvaziada em prol da produção de seres humanos serializados, na conhecida formulação sartreana. Quando, em entrevista ao Estado de São Paulo, o titular do MEC reduz as universidades públicas, em particular, à meras “prestadoras de serviços” aos “pagadores de impostos”, ele busca colonizar a educação superior, um dos poucos espaços em que a racionalidade neoliberal ainda não obteve hegemonia, com a linguagem e as práticas advindas do âmbito corporativo e que só admitem a si mesmas. Nessa lógica, a ideia de que, segundo o dileto professor, um filho de agricultores queira ser antropólogo só pode mesmo ser absurda.[3]

No mundo desdemocratizado da racionalidade neoliberal, só restariam aquilo que Ricardo Piglia chamou de “administradores do senso comum”, ou seja, seres incapazes de pensar além dos horizontes lhes impostos pelas normas dominantes. É também por isso, em larga medida, que as Humanidades se encontram sob ataque cerrado, já que desafiam, por simplesmente existirem, estas imposições. É através delas que nossas democracias podem pensar seus “excessos”, para retornarmos a Rancière, e que sujeitos invisíveis, inaudíveis e ilegíveis pela ordem dominante podem reclamar sua parte no demos e é através delas que podemos operar o desencantamento e a crítica de tudo aquilo que querem nos apresentar como “natural” (“meninos usam azul, meninas usam rosa!”). Mas, mais do que isso, é somente a partir das Ciências Humanas, quaisquer que sejam elas, que podemos pensar nossos problemas e situações para além do instantâneo e do imediato, recolocando nossos problemas em outras perspectivas que não sejam a da urgência demandada pela aceleração neoliberal. Quando nos acusam de “doutrinação” e “ideologização”, e reduzem todas nossas reflexões a espectros concebidos por delírios reacionários (“é preciso acabar com o marxismo cultural!”), os nossos e nossas antagonistas revelam, na verdade, o desconforto que as Humanidades podem, e devem, infligir nas certezas autoritárias, venham de onde venham. Quando o presidente da República e seus sequazes nos acusam de “balbúrdia” e inventam mentiras e notícias falsas a nosso respeito, não estão fazendo nada mais do que repetir gestos autoritários e de ódio à democracia representada pelo exercício livre da faculdade crítica que somente as Ciências Humanas podem criar ou estimular. Se com elas já vivemos em um contexto insanamente repleto de fake news, afirmações descabidas, pós-verdades e negacionismos de toda a sorte, sempre pronto para serem instrumentalizados politicamente, sem elas não restaria oposição alguma a esse descalabro. O preço da ignorância é alto, sabemos.

Por outro lado, e já encerrando esta breve intervenção, é preciso ter em vista que estas ofensivas não cessarão, justamente porque as condições sociais que permitiram a ascensão e a legitimação das Ciências Humanas mudaram radicalmente e não há mais consenso algum, quanto mais garantias, sobre sua importância e relevância. Sendo assim, não podemos pressupor que aquilo que valia para Estados-nação do século XX ou a economia industrial da centúria seguinte continue valendo para o nosso tempo: o enfraquecimento das comunidades imaginadas nacionais, a financeirização do capitalismo, a aceleração temporal e social, a precarização do trabalho, o recrudescimento de autoritarismos diversos, o enfraquecimento das democracias liberais, a implosão dos Estados de bem-estar social, a catástrofe ambiental em curso e a descolonização cognitiva do Sul global, dentre várias outras coisas, nos forçam a repensar as Ciências Humanas para muito além do que eram seus postulados e missões nos últimos duzentos anos e de suas tradicionais, e renhidamente defendidas, divisões disciplinares.

Defender as Humanidades significa, enfim, advogar por formas de pensamento que não se resumam a uma “interpretação estatística de nossas vidas” (ELLISON, 1995, p. 17), ao gosto dos neoliberais e sua pobreza imaginativa, e que não se contentem com a simples exposição inerte de dados e fatos, a distopia educacional dos ideólogos “sem partido” que, contudo, servem muito bem aos senhores de sempre. Protegê-las implica em reconhecer seu papel fundamental no fomento de dissensos onde o “silêncio imposto” e a “quietude normalizada” (SAID, 2007, p. 164-165) são tomados como virtudes pelos donos do poder – algo assustadoramente real no Brasil bolsonarista, com seu apreço pela violência, a torpeza e o obscurantismo (“dá um tapa que te dou outro!”, “não te estupro porque você não merece”!), especialmente contra os setores mais fragilizados da sociedade – o “excesso” que, a todo custo, ele se dedica a combater e a tentar suprimir em seus despautérios autoritários. A estes, certamente a Ciências Humanas só podem mesmo causar aversão, temor e ódio – e isso, no fim das contas, é bom. Que tenham medo, portanto. Seguiremos por aqui, com a coragem e a serenidade de quem sabe que nenhuma “nova era” é perene.

Resistimos porque existimos.

NOTAS

[1] http://escolasempartido.org/artigos-top/576-quem-deve-aprovar-a-bncc

[2] http://escolasempartido.org/artigos-top/578-totalitarismo-atraves-da-educacao

[3] https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-defende-tirar-bolsa-familia-de-aluno-agressor,70002785912

BIBLIOGRAFIA

ARAÚJO, Valdei. O direito à história: o(a) historiador(a) como curador(a) de uma experiência histórica socialmente distribuída. In GUIMARÃES, Géssica; BRUNO, Leonardo & PEREZ, Rodrigo. Conversas sobre o Brasil: ensaios de crítica histórica. Rio de Janeiro: Autografia, 2017.

ABRANCHES, Sergio. Polarização radicalizada e ruptura eleitoral. In: ABRANCHES, Sergio et al (org.). Democracia em Risco? 22 ensaios sobre o Brasil de hoje. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

AVILA, Arthur Lima de. Qual passado usar? A historiografia diante dos negacionismos (artigo). In: Café História – história feita com cliques. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/negacionismo-historico-historiografia/

BROWN, Wendy. Undoing the Demos: neoliberalism’s stealth revolution. New York: Zone Books, 2015.

DARDOT, Pierre & LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. São Paulo: Boitempo, 2015.

ELLISON, Ralph. That same pain, that same pleasure. In: Shadow & Act. New York: Vintage, 1995.

GRÜNER, Eduardo. La Oscuridad y las Luces: capitalismo, cultura y revolución. Buenos Aires: Edhasa, 2010.

RANCIÈRE, Jaques. O Ódio à Democracia. São Paulo: Boitempo, 2014.

SAID, Edward. O papel público dos escritores e intelectuais. In: Humanismo e Crítica Democrática. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

No comments