Mês passado eu propus uma reflexão a respeito das potências das imagens dos protestos do movimento Black Lives Matter para a luta antirracista, sua possibilidade de autoafirmação e a produção de imagens que empoderam pessoas negras e as apresentam de uma forma positivada. Há, contudo, outra face dessa criação de imagens que não deve ser ignorada. Trata-se do uso dessas imagens pelos grupos de poder para fins de vigilância, dominação e opressão.

A fotografia, sabemos, foi usada por muito tempo como uma arma pelo imperialismo na sua empreitada de dominação colonial. A autora do Zimbábue Yvonne Vera afirmou que em África a câmera fotográfica fez parte de toda parafernália colonial, junto da arma e da bíblia. O poder dominante decidiu que não apenas se deveria converter a todos e assassinar quem sem opusesse à colonização, mas que tudo deveria ser visto, descrito, registrado, catalogado, e a fotografia cumpriu um papel significativo na produção de documentos coloniais.

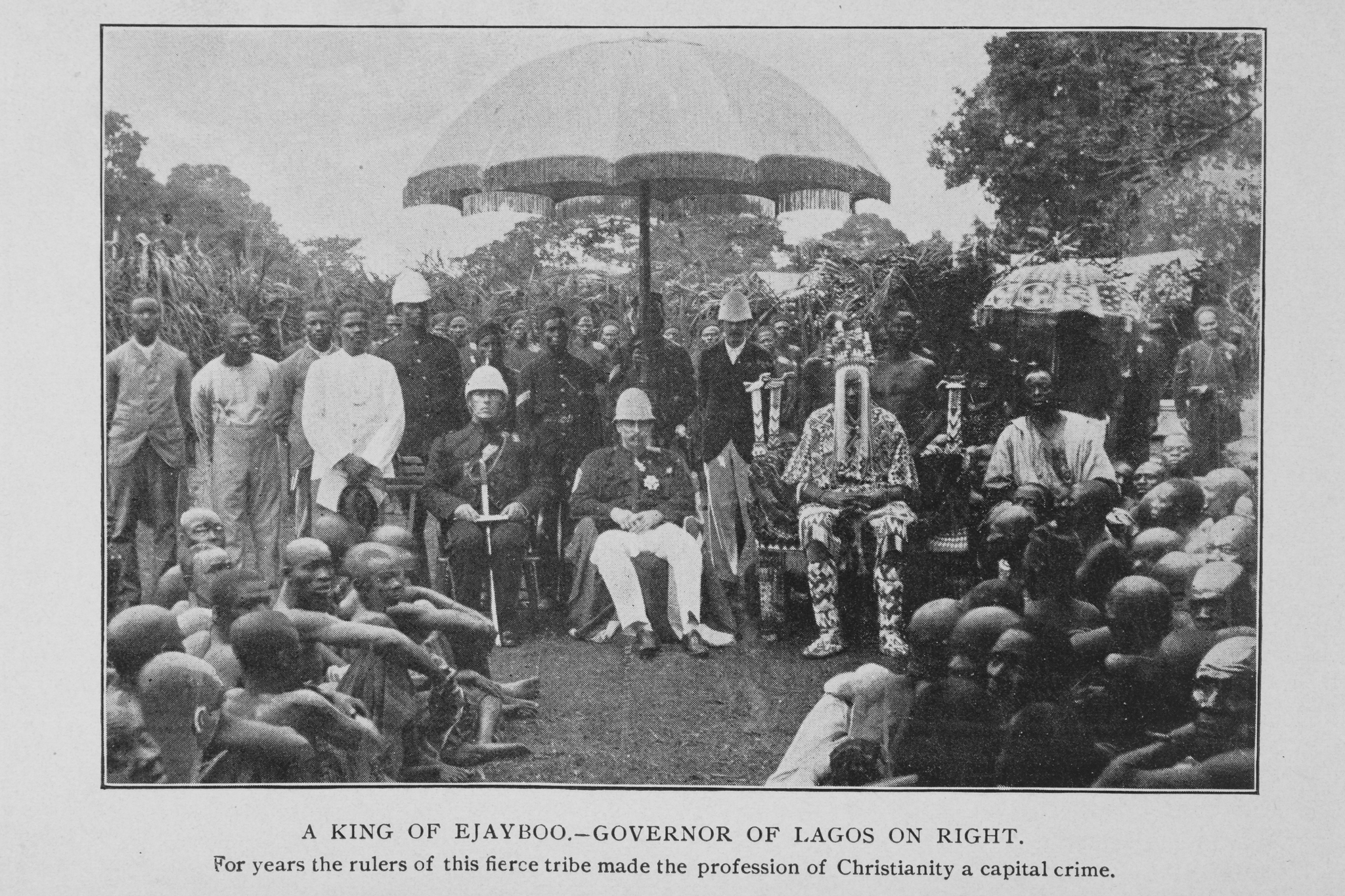

Em seu artigo publicado em fevereiro de 2019 no The New York Times, o fotógrafo e historiador nigeriano Teju Cole fez uma análise de uma fotografia feita no século XIX durante a ocupação britânica do território Iorubá que corresponde hoje à Nigéria. Nos oitocentos, os britânicos tiraram proveito do populoso e diverso grupo étnico da região, com muitas rivalidades que colocavam alguns simpáticos aos europeus e outros nem tanto. Assim, por via de tratados ou ameaças, os britânicos conseguiram tomar para si o controle da cidade de Lagos, antes sob o domínio do rei Iorubá.

A imagem analisada por Cole retrata a lógica colonial ao colocar no centro da foto o novo governador de Lagos, o homem branco, ao lado do rei Ijebu, ou oba, o então líder Oba Ademuyewo Fidipote. O que chamou a atenção do historiador nessa imagem foi o fato do Oba estar com sua tradicional coroa descobrindo a sua face, o que era muito incomum na cultura Iorubá, visto que o rei era tão importante, poderoso e divino que deveria cobrir o rosto em público. Os homens Iorubás sentados à frente, também obrigados a posar para a foto, parecem desconcertados, preocupados, e muitos desviam o olhar do seu líder.

É esse o uso que adquire uma máquina fotográfica quando nas mãos dos grupos dominantes. A obrigação de Oba Ademuyewo Fidipote de descobrir o rosto para que pudesse ser registrado na foto oficial britânica é um exemplo da violência colonial que atropela todas as outras formas de saber, de ser e de poder dos grupos dominados. Exigir que um líder Iorubá mostre seu rosto não é apenas desrespeitoso, é um ato que sublinha a tentativa de controle por parte do europeu, que vê no outro como alguém que deve se ajustar à sua visão de mundo, nunca o contrário. Algo semelhante ocorreu com as mulheres argelinas fotografadas por Marc Garanger na década de 1960. O fotógrafo era contrário à colonização francesa no território argelino e evitou de todas as formas seu alistamento compulsório, mas uma vez alistado, foi obrigado a criar retratos oficiais das pessoas presas nos campos de concentração que haviam sido montados para expulsar as pessoas de seus vilarejos de origem e desarticular os rebeldes da resistência argelina, a Frente de Libertação Nacional. Escrevi um artigo sobre essas mulheres argelinas que foram obrigadas a removerem seus véus para posarem para fotos e seus olhares desafiadores em direção à câmera e ao fotógrafo como forma de resistência à violência colonial a que estavam sendo submetidas. Pretendo falar mais sobre isso em textos futuros.

Também não podemos nos esquecer dos retratos ambivalentes das amas-de-leite que posavam junto das crianças brancas. São retratos que, segundo Luiz Felipe Alencastro (1997), abrigam quase toda a história do Brasil e das suas violentas relações raciais. As fotos das amas-de-leite podem ser categorizadas como “fotos de escravos domésticos”, que tinham sido enviados aos estúdios de fotografia pelos seus senhores. Uma vez retratados, os escravos domésticos tinham o produto, que resultava da visita ao estúdio fotográfico, normalmente inserido nos álbuns das famílias a que pertenciam. A demanda por esse tipo de registro ganhou maior fôlego após o surgimento da fotografia em 1839, tendo seu ápice após a criação, por Adolphe Eugène Disdéri, da carte-de-visite, o cartão de visita, em 1854, na França. Nessa técnica, os profissionais da fotografia da época ainda organizavam a cena e o arranjo da pose tal qual o padrão seguido até então nas pinturas de retratos de corpo inteiro. Por isso que a representação da mãe com o filho, assim como da ama com a criança, é tão semelhante às madonnas pintadas durante séculos no Ocidente (KOUTSOUKOS, 2005).

Por isso que os primeiros fotógrafos – profissionais e amadores – não documentaram de forma inocente ou objetiva a “verdade” o passado, mas foram agentes sociais que tiveram participação na cultura visual da escravidão na medida em que foram produzindo imagens fotográficas de hierarquia racial. Nos Estados Unidos, além dos retratos de escravos encomendados pelos senhores, foram feitos registros dos linchamentos públicos de pessoas negras que acabaram virando cartões postais a serem comercializados e enviados por pessoas brancas. As palavras dos participantes do linchamento eram muitas vezes escritas no verso de cartões postais: “Este é o churrasco que fizemos ontem à noite. Minha foto está à esquerda com uma cruz sobre ela. Seu filho, Joe” (tradução minha). Trata-se de um cartão postal feito a partir do linchamento de Jesse Washington, de 17 anos, no Texas, em 1916, mutilado e queimado vivo numa fogueira. O fotógrafo que registrou o linchamento, Fred A. Gildersleeve, foi avisado com antecedência pelo prefeito da cidade, o que lhe permitiu deixar seu equipamento a postos para documentar tudo, imprimir e vender rapidamente cartões-postais do corpo mutilado do jovem como lembrancinhas (ALLEN, 2000).

Isso demonstra que criar imagens de linchamentos se configurou numa prática banal de testemunhar e documentar a violência racial cometido contra negros como manifestações públicas e extrajudiciais de tortura seguida de assassinato. Essas tristes imagens de homens e mulheres negras mutiladas até a morte não somente exemplificam a brutalidade da violência racista, mas tiveram papel fundamental na manutenção de valores socioculturais que enfatizavam a suposta supremacia branca. Por isso que frequentemente imagens como as de George Floyd sendo asfixiado são associadas às imagens dos linchamentos do início do século XX. A jornalista Allissa V. Richardson escreveu um artigo defendendo que vídeos de celular que registraram pessoas negras sendo mortas deveriam ser vistos com a mesma sensibilidade direcionada às fotografias de linchamento, e que transmitir incessantemente tais filmagens na televisão e nas mídias sociais pode não servir mais com o propósito de chamar a atenção para um problema social, mas acabar se tornando numa reprodução cruel.

Essa consideração de Richardson se faz necessária se levarmos em conta que apesar do fim da colonização, a lógica de dominação e captura do outro pela imagem faz parte da colonialidade do poder que perpassou o século XX, chegando até nós no século XXI. As imagens recentes de assassinatos de pessoas negras podem, da mesma forma que as imagens do passado, servir para manter viva a retórica da supremacia branca e alimentar o ódio de pessoas racistas que compartilham tais imagens de forma sádica. Além disso, da mesma forma que no século XIX, hoje nada nem ninguém pode se esconder das autoridades, especialmente os grupos minoritários que representam um perigo ao poder hegemônico. Exemplo recente disso é que as imagens dos protestos antirracistas do movimento Black Liver Matter têm sido usadas pela força policial para, como diria Michel Foucault, vigiar e punir “potenciais criminosos”. Num mundo de big data e plataformas digitais, há um aumento de parcerias envolvendo autoridades policiais e empresas que coletam dados biométricos e fotográficos.

É grande o número de pessoas que alegam usar as redes sociais como a sua principal fonte de informação, e isso tem servido de incentivo às empresas de comunicação a usar plataformas de mídia social para postar suas coberturas de notícias de última hora. Assim, os algoritmos de internet operam de forma indiscriminada e não diferenciam fotojornalismo publicado em sites de mídia noticiosa ou documentação cidadã publicada nas redes sociais como o Instagram. Dessa forma, enormes bancos de dados de mídia social de imagens, dados de localização e muitas informações sobre movimentos, ações e comentários públicos já estão prestando um serviço para a vigilância policial. Nos Estados Unidos a polícia admitiu utilizar imagens públicas digitais, incluindo fotos de notícias, para identificar os manifestantes do BLM. Imagens de protestos também compõem o treinamento da academia de polícia, transformando-se em slides de palestras para ensinar policiais novatos a ver e identificar cenas de “desobediência civil”.

No Brasil, o exemplo mais recente é de Danilo Felix Vicente de Oliveira, que ficou preso durante 55 dias por um crime que não cometeu. Em 2017, o auxiliar administrativo postou uma foto sua numa rede social sem imaginar que ela seria utilizada no futuro para prendê-lo. A Polícia Civil mostrou sua foto para as vítimas de um assalto para que elas pudessem reconhecê-lo. Um dia após ser absolvido pela justiça, Danilo foi informado que a mesma imagem de 2017 foi utilizada para incriminá-lo em outros dois inquéritos da 76ª DP de Niterói. Na foto em questão, Danilo aparece de cabelo curto e bigodes. Porém, há um ano, ele mantinha o cabelo grande com cachos e tranças. Após ser preso no dia 6 de agosto e dar entrada no sistema penitenciário, Danilo teve o cabelo raspado. Seria, portanto, impossível o reconhecimento do rapaz a partir dessas características. Além das imagens das redes sociais, a polícia não apresentou nenhuma outra prova.

Como ato de repúdio ao caso envolvendo Danilo, foi iniciada uma campanha nas redes sociais para convidar as pessoas a mudar suas fotos de perfil para chamar a atenção para inconstitucionalidade dos atos da polícia e convocar para a manifestação pela liberdade do Danilo ocorrida em 28 de setembro, antes da sua soltura. Em tempos de “empoderamento” e orgulho afro, são muitas as pessoas negras que publicam imagens de si mesmas em seus perfis nas redes sociais e é cruel que elas se preocupem com a preservação de suas identidades e temam por sua segurança em função do que pode ser feito com suas fotos. Ao mesmo tempo que a exposição dessas imagens auxilia na construção de uma imagem positivada da identidade afro-brasileira, elas colocam essas pessoas sob o risco de serem vigiadas e monitoradas pelas forças policiais, as mesmas que durante séculos têm assassinado a população mais vulnerável do país.

As imagens possuem uma potência que muitas vezes nos escapa. Banalizamos nossas relações com elas e deixamos de prestar atenção nas consequências que sua publicação e circulação têm no século XXI. Relembrar o passado e a trajetória das imagens, ao mesmo tempo em que fazemos uma leitura das relações raciais, nos auxilia a olharmos para as imagens produzidas incessantemente no presente com mais cautela e responsabilidade, dando a elas a devida importância. É preciso não apenas buscar compreender o funcionamento das redes sociais, sua linguagem própria e o universo dos algoritmos, mas também exigir que os fabricantes das imagens adotem uma postura mais crítica, principalmente os fotojornalistas. Alguns desses profissionais ainda creem no mito da objetividade jornalística e não refletem sobre suas práticas, sobre a violência do ato de fotografar e da relação estrita que esse gesto teve – e tem até hoje – com a violência da colonialidade.

Não se trata de impedir o testemunho e o fim da visualização das práticas violentas. Bem sabem os jornalistas que hoje em dia o testemunho é o fator de competitividade com os amadores. Trata-se, antes de tudo, de exigir um maior cuidado dos veículos de comunicação e de seus profissionais com as imagens, com as legendas, com uma ética de preservar a identidade das pessoas. É exigir o mesmo cuidado que é exigido nas pesquisas acadêmicas envolvendo seres humanos, ainda que adaptado ao exercício do jornalismo. Os fotógrafos e os fotojornalistas entendem que as escolhas técnicas como iluminação, enquadramento, composição, etc., são conscientes e fazem parte da linguagem fotográfica, mas parecem não se preocupar com o impacto que tal linguagem tem na vida dos sujeitos retratados, salvo algumas exceções. Já passa da hora de refletirmos cada vez mais sobre esse embate ético das imagens. E eu não vou nem entrar no mérito da discussão a respeito da imagem da dor dos outros, como discutiu Susan Sontag, meu espaço aqui está acabando. Fica para um próximo texto.

REFERÊNCIAS

ALENCASTRO, Luiz Felipe de et al. História da vida privada no Brasil. São Paulo: companhia das Letras, v. 2, 1997.

ALLEN, James et al. Without sanctuary: Lynching photography in America. Santa Fe, NM: Twin Palms, 2000.

COLE, Teju. When the Camera Was a Weapon of Imperialism. (And When It Still Is.). 2019. Disponível em: https://www.nytimes.com/2019/02/06/magazine/when-the-camera-was-a-weapon-of-imperialism-and-when-it-still-is.html. Acesso em: 10 set. 2020.

KOUTSOUKOS, Sandra S. M.. “Amas-de-leite no estúdio do fotógrafo — Brasil, século XIX”. In: ANPUH – XXIII Simpósio Nacional de História, 2005, Londrina. XXIII Simpósio Nacional de História — em CD e on-line, 2005.

RICHARDSON, Allissa V.. Why cellphone videos of black people’s deaths should be considered sacred, like lynching photographs. 2020. Disponível em: https://theconversation.com/why-cellphone-videos-of-black-peoples-deaths-should-be-considered-sacred-like-lynching-photographs-139252#comment_2237920. Acesso em: 20 set. 2020

Créditos na imagem: Schomburg Center for Research in Black Culture, the New York Public Library. Reprodução. Disponível em: https://www.nytimes.com/2019/02/06/magazine/when-the-camera-was-a-weapon-of-imperialism-and-when-it-still-is.html

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”SOBRE A AUTORA” color=”juicy_pink”][vc_column_text][authorbox authorid = “61”][/authorbox]

Isadora Muniz Vieira

Related posts

História da Historiografia

História da Historiografia: International

Journal of Theory and History of Historiography

ISSN: 1983-9928

Qualis Periódiocos:

A1 História / A2 Filosofia

Acesse a edição atual da revista